2024年6月号特集

Vol.315 | 「忙しい」X「頑張らなくて良い」=「おうち英語」

英語「を」でなく英語「も」学ぶご家庭にはこれ一択

written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)

※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。

引用・転載元:

https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2406/

船津洋『「忙しい」X「頑張らなくて良い」=「おうち英語」』(株式会社 児童英語研究所、2024年)

「おうち英語」のあるべき姿

「おうち英語」。検索キーワードを調べてみると「幼児英語」や「子ども英語」が拮抗する中、「おうち英語」もその半分くらいの検索ボリュームがあります。「幼児(子ども)英語」は、小さい子に対する英語教育全般がキーワードとなっていて、含まれる概念が多いので、子ども向けであれば教室でも通信教育でも市販の教材でも、場合によっては留学やインターナショナルスクール(インター)なども含まれてきます。

「おうち英語」。検索キーワードを調べてみると「幼児英語」や「子ども英語」が拮抗する中、「おうち英語」もその半分くらいの検索ボリュームがあります。「幼児(子ども)英語」は、小さい子に対する英語教育全般がキーワードとなっていて、含まれる概念が多いので、子ども向けであれば教室でも通信教育でも市販の教材でも、場合によっては留学やインターナショナルスクール(インター)なども含まれてきます。

他方の「おうち英語」はというと、「おうち」というキーワードから分かるように、教室やインター、あるいは海外での学習は排除されます。また「おうち」という幼児語が使用されていることから、対象年齢も子ども全体というよりは、どちらかといえば年齢の低い子に意味が限定されます。

さらに、各家庭でナニーやチューターなどの指導者を入れるのも一般的にはなかなか難しいでしょうから、「おうち英語」とは教師などを雇うことなく、自宅を中心に、旅行も含めた移動中などに親が施す英語 “教育” 、あるいは子ども自身で行う英語 “学習” であると想定できるでしょう。その中には、「パルキッズ」のようなストリーミングやオンライン上でデータをやり取りする学習教材もあるでしょうし、またプリント学習なども含まれるでしょう。当然ながら、本を読めるようになれば自分で英語の本を読むことなども「おうち英語」に含まれると思われます。

さて、対象を幼児や年少な子どもと想定した上で、家庭での英語学習・教育に限定されるとはいえ、「おうち英語」の定義はまちまちです。

「おうち英語」は熱意や真剣度によって、あるいはその目標や手段もスペクトルをなしています。 “英語に覚え” のある親御さんが直接手ほどきするケースもあるでしょうし、ご自身が英語を身につけたいと思う親御さんが、我が子と一緒に “一石二鳥” よろしく英語のスキルを向上させようと目論むこともあるでしょう。自然、熱が入ってきて、英検受験なども視野に入るでしょうし、必然的に文法・訳読学習に偏向していったり、結果として学校英語の先取り学習になることもあるでしょう。

さらに、もっと英語に関心が薄い場合には、「海外アニメやビデオを見せるだけ」とか「アプリでちょこっと」程度のご家庭や、プリント学習や先取り学習、親子での英会話にそれらを加えるご家庭もあるでしょう。

もちろん、すべての親が英語に堪能なわけではありませんし、英語にコンプレックスを持っているわけではありません。単純に「自分は英語はもうよい」が「子どもには身につけてほしい」と考える人も少なくないでしょう。おそらく、「パルキッズ」をお使いのご家庭の多くが、ここに当てはまるのではないでしょうか。特徴として、英語にコンプレックスがないので、英語とは適当な距離がとれており、結果として親御さん自らが積極的に英語を口にすることをしません。最もオススメな、英語に対する姿勢です。

そんな様々な英語学習に対する姿勢に加えて、先ほど「おうち英語」の範疇から除外した、インターや留学、あるいは英語教室などと相補的に「おうち英語」を実践されるケースももちろんあるはずです。こうなってくると、「おうち英語」と一口に言っても多種多様でとりとめもありません。

そこで、今回は独断と偏見でパルキッズ学習の目指す「おうち英語」を定義していきたいと思います。独断と偏見と言っても、アカデミアの知見を入れつつ論理的に分析をするので、独善的にはならないはずです。是非参考にしていただきたいと思います。

結論から申し上げれば、「おうち英語」の目標は2つです。ひとつ目は英語 “を” 身につけさせるのではなく、英語 “も” 身につけさせること。もうひとつは、教えられたり、覚えたり、あるいは考えたりしても身につけることができない、つまり日本の英語学習では決して身につけることができない技能、「分節」と「心内表象化」の能力を身につけることです。

それでは、以降順に見ていくことにしましょう。

英語をやらない人の二極化。大切なのは「英語 “も”」できる子に育てること

所得格差から始まって、学力格差は必然のことですが、それに並行してあるいは学力格差の直接の原因として、習い事格差、経験格差などが最近話題になっています。潤沢な資本があれば、習い事や様々な経験をさせることができます。勉強には関係のない、塾以外の経験や学習は、直接的に子どもたちの資産となり、自己肯定感、自己効力感を涵養し、積極的に人生を切り開いていく力の源となります。

所得格差から始まって、学力格差は必然のことですが、それに並行してあるいは学力格差の直接の原因として、習い事格差、経験格差などが最近話題になっています。潤沢な資本があれば、習い事や様々な経験をさせることができます。勉強には関係のない、塾以外の経験や学習は、直接的に子どもたちの資産となり、自己肯定感、自己効力感を涵養し、積極的に人生を切り開いていく力の源となります。

さて、件の英語も習い事のひとつです。小学校で英語が導入されて久しく、「学校でやるなら」と積極的に学校外で英語を習わせるご家庭があります。同時に興味深いことに、反対に「じゃあ学校でやればいい」と感じるご家庭もあるようです。同じ現状を目の当たりにして、まったく逆の反応が同時に現れることには驚いてしまいますが、一体何が起きているのでしょうか。

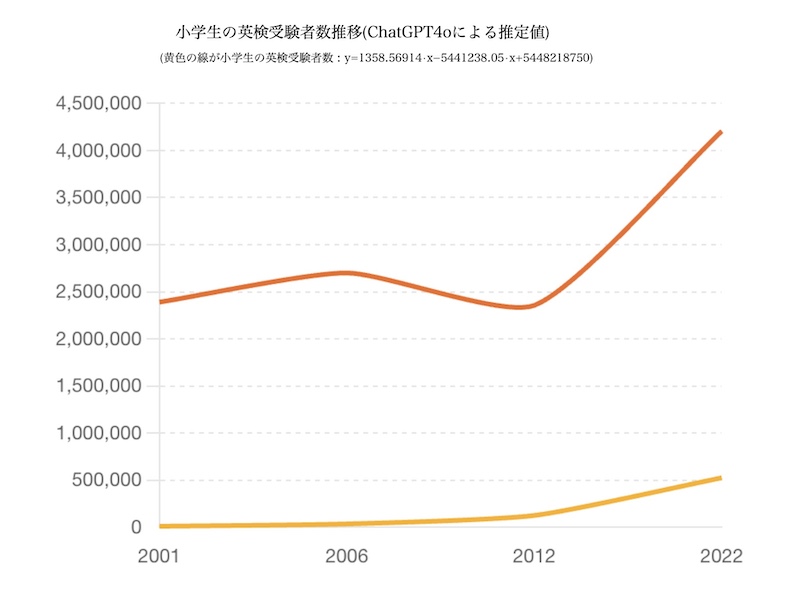

以下、小学生の英検受験者数の推移を調べようとしましたが、せっかく新バージョンがリリースされたので、ChatGPT4o に聞いてみました。現在から遡って見ていくことにします。まず、10年前の2012年は、英検受験者数全体の2,355,000人に対し、小学生英検受験者数は125,000人で、全体の5.3%を占めていました。この当時の小学生の数が6,840,000人なので、小学生の英検受験率は1.8%でした。

さて、その10年後の2022年の数字をみると、全英検受験者は2022年は2012年と比較して4,205,000名と倍近く増加しています。その中で、小学生の英検受験者数は524,833人と、2012年と比較して4倍以上の伸びを示しており、全体に占める割合も12.5%と倍増しています。ちなみに、全小学生に占める英検受験者の割合も2012年の1.8%から、2022年では8.1%と4倍以上の伸びを示しています。小学高学年に限定すると、1クラスあたり5人程度が受験していると考えられます。

ちなみに、ChatGPT4oによれば、小学生の英検受験者数で最も古いデータが2006年の3.5万人で、そこから2012年の十年前に当たる2002年度の受験者は1万人と推定しています。小学生の数は減っているのに英検受験者数はその割合と共に急激に伸びているわけです。

そこで、同じくChatGPT4oに小学生の英検受験者数の推移を分析させたところ、次の二次関数とグラフが得られました。全体の受験者数推移と小学生受験者数の推移が、それぞれ橙と黄色で表されています。このグラフからは分かりにくいのですが、率に変換すると全体の伸び率が1.76倍であるのに対し、小学生の伸び率は52.4倍と顕著です。また同時に、同期間で小学生の数が0.9倍に減少していることも加味すれば、小学生の英検受験がどんどん身近なものとなっていることがわかります。

戯れに、10年後の予測をしてもらったところ、小学生の英検受験率は19%と、5人に1人が英検を受験するという数字が出てきました。低学年では英検を受験しないであろうことを合わせ考えれば、小学生(4年生以上)の4割近くが英検を受けるであろうことになります。ただ、繰り返しますが、この行は単なる戯れです。また上の示したデータはAIが検索、推測、生成したものですので、あしからず。

中学・大学受験に備えると、小学校中学年までに英検準2級が必要

さて、現在の小学生における英検受験者数の比率が8.1%とありましたが、この結果は、数年前に弊社で実施したアンケートにおける「都市部では小学生の5%が英検3級保持」という結果とも似た方向性を示しています(このアンケートと分析に関して、詳しくは『パルキッズ通信2021年5月号』をご参照ください)。英検3級は中学卒業程度で、英検2級が高校卒業程度の英語力の目安 “らしい” ので、早い子は小学生で中学レベルの英語は修了していることになります。

さて、現在の小学生における英検受験者数の比率が8.1%とありましたが、この結果は、数年前に弊社で実施したアンケートにおける「都市部では小学生の5%が英検3級保持」という結果とも似た方向性を示しています(このアンケートと分析に関して、詳しくは『パルキッズ通信2021年5月号』をご参照ください)。英検3級は中学卒業程度で、英検2級が高校卒業程度の英語力の目安 “らしい” ので、早い子は小学生で中学レベルの英語は修了していることになります。

さて、少し横道にそれますが、「パルキッズ」では「小学生のうちに英検準2級合格」を目標としています。しかも可能であれば、小学校中学年までの取得を目標としています。

順不同で参ります。さて、なぜ「小学校中学年」なのでしょう。この点に関しては簡単な理由があります。首都圏の特に都市部では中学受験が一般化しています。こちらも二極化しているようで、23区では平均して22%が、文京区では小学生の48%が中学受験をしているというニュースもありますし、東京のみならず近畿でも10%を超えているというニュースもあります(気になる方はChatGPTなどで検索してください)。

本誌をお読みの皆様、並びに「パルキッズ」にお取り組み中の皆様のうち、首都圏・都市部にお住まいのご家庭では、おそらく中学受験が視野に入っているはずです。結果として、受験準備に時間を割くために「英語は早めに」「小学校中学年までに」とならざるを得ないわけです。

ではなぜ「準2級」なのか、この点に関してもう少し付け加えておきましょう。なぜ「小学校中学年」なのかの理由には、中学受験準備がありました。そして、なぜ「準2級」なのかに関する理由もシンプルで、大学受験準備の一言につきます。我々は英検準2級の取得をもって「学習言語」へのスレッショルド(敷居)を跨ぐと考えています。詳細は『パルキッズ通信2019年3月号』に譲るとして、一口に言えば「学習言語」とは、「消えない英語力」「学習に耐えうる英語力」と言えるでしょう。

「パルキッズ」で育つ子たちは何と言っても耳が良い。加えて直感的に英語がわかる。すると英検3級までは少々読解力に難があっても通ってしまうのです(英検3級のライティングに関しては「英検オンラインレッスン」参照のこと)。しかし、英検準2級では、ある程度以上の読解力が要求されます。

読解力を身につけるということは、幼児期から「感覚」で英語を身につけた子には必須の能力です。なぜなら、感覚的に「勘」でやっているうちは、脳内に音声や語あるいは文法的な根拠がないからです。いわば “ふわっとした英語力” なのです。放っておくと消えてしまうかと感じられるほど、儚い英語力です(『パルキッズ通信2012年3月号・幼児期に身につけた英語力は消える!?』)。

しかし、読む作業を加えることで、それらのぼんやりとした英語の知識が、地に足をつけて根を張るように、”しっかりとした英語力” に育っていくのです。そんな英語力の目安が英検準2級です。英検準2級を持っていれば、中学か遅くとも高校1年生で英検準1級を目指せます。英検準1級は大学受験には十分すぎてお釣りが来るほどの英語力ですので、高校最後の2、3年は英語に一切時間を取られることなく、受験勉強に専念できます。これらが「小学校中学年まで」に「英検準2級」取得をおすすめする理由です。

英語もやりたいけど、中学受験で大切なのは国語力…

さて、中学受験の話が出ましたが、もう少し突っ込んでおきましょう。冒頭に英語への熱量はスペクトルを成していると書きましたが、そのとおり。先取り学習 “命” のご家庭では、小学生のうちに英検準1級や、それこそ英検1級を目指すご家庭もあります。逆に「我が家は中受だ」ということで、英語には脇目も振らないご家庭もあります。そのあたりどうなんでしょう?

さて、中学受験の話が出ましたが、もう少し突っ込んでおきましょう。冒頭に英語への熱量はスペクトルを成していると書きましたが、そのとおり。先取り学習 “命” のご家庭では、小学生のうちに英検準1級や、それこそ英検1級を目指すご家庭もあります。逆に「我が家は中受だ」ということで、英語には脇目も振らないご家庭もあります。そのあたりどうなんでしょう?

近年では、中学受験でも英語を科すところが増えてきています。学力上位校では、やはり一般的な国語算数を中心とした試験が多いのですが、最近では広尾学園や豊島岡女子学園などの一部の上位校でも英語を受験科目とした選抜、あるいは帰国子女枠なる入学選抜が行われるところも増えています。以上から「うちは上位中の上位狙いだから英語無しで行く」というご家庭と「うちは英語で行く」というご家庭が現れます。そして、この両者の間で英語の二極化が起こっているわけです。結論から言えば、どちらもいただけないことになります。

まず、英語をやらないケース。東大や京大など旧帝大の卒業生と知り合うたびに「英検何級もってる?」などという下卑た質問を投げかけるのが常なのですが、「2級」という方が多いようです。それはそうでしょう。国立大学ですから、文科省の指導要領で2級とされている高卒の目標の範疇を逸脱するような入学試験ははばかられるでしょう。結果として、英語力というよりは、国語力を問う英語の問題が出題されることになります。だから英検は2級で十分なわけです。

となると、「それ見たことか、やはり英語力より国語力だ」となるでしょう。しかし、旧帝大に行ったあとにも、英語は付いてまわります。修士に行くなら英語の専門書くらいスラスラ読めないと話になりません。すると「やっぱり英語じゃん」となるわけです。しかし、英語だけでは旧帝大には行けないわけで…堂々巡り。はてさて、困ったものです。どうしたものやら。

まず、クリアにしておきましょう。第一に「国語ができないと話にならない」点を指摘しておきます。国語力は社会科だけでなく、数学や理科の成績にも影響します(『パルキッズ通信2021年7月号』【ポッドキャストはこちら】)。したがって、英検1級を持っていても国語力がなければ話にならない。つまり「英語しかできない人」と世間からみなされてしまいます。それでは困るでしょう。

そして、第二に「英語ができないと選択肢が制限される」点も指摘しておかねばなりません。英検準1級をもっていて、国語ができれば、滑り止めの難関私立大学は余裕でしょう。

すると、何が見えてきますか?

国語ができて、英検準1級を持っていれば、難関大学にはもう手が届いているわけです。さらには英検準1級を高1までに取っておくことで、今度は旧帝大が見えてくるわけです。つまり、国語力をしっかりとご家庭で育てる。その上で、小学校中学年を目安に英検準2級を取らせておく。この二本立ての教育で、日本の大学入試制度は手球に取れるのです。英検準1級は、学習言語レベルの英語力として何ら問題がないことを合わせ考えれば、日本を飛び出して世界の大学へ行きたい、という夢も叶えることができるのです。

英語だけでは、学力は私立文系への頭打ち、国語だけでも最後は英語に足を引っ張られる。それなら、両方やれば良いだけのことです。そして、そこで登場するのが「おうち英語」なのです。引き続き見てまいりましょう。

おうち英語のキーワードは「頑張らない」です

「おうち英語」という概念。まぁ、予想通りですが、Japan Knowledge や日本語コーパスの「中納言」で調べてみてもまだ掲載がありません。そこで、冒頭のように字義からの推測に加えて、社会情勢などの文脈も考慮に入れてみるとことにします。すると、思いの外、見えていなかった背景が見えてくるのです。

「おうち英語」という概念。まぁ、予想通りですが、Japan Knowledge や日本語コーパスの「中納言」で調べてみてもまだ掲載がありません。そこで、冒頭のように字義からの推測に加えて、社会情勢などの文脈も考慮に入れてみるとことにします。すると、思いの外、見えていなかった背景が見えてくるのです。

要は「忙しい」。だからこそ「おうち英語」なのです。

もう少し詳しく書きましょう。大きく分けて、「忙しい」から「おうち英語」を選択する理由は2つあります。ひとつ目に社会・経済情勢の変化。もうひとつは文明の発展です。前者は単純です。女性の社会進出が進み共働きが当たり前になった、さらに経済の停滞から「一億総中流」など浮かれた時代は今や昔、今では「中流」にしがみつくのもひと苦労という世知辛いご時世です。従って、時間も資本も限定されているのは当然です。

で、もうひとつの文明の方。こちらがまたインパクトが大きいのです。つまり、情報へのアクセスが容易になったことです。昭和の平和な時代には「早期教育」などは、ほんの一部の人たちのものでした。庶民にとっての習い事といえば、ピアノにそろばん、あるいは書道や駅前の英会話くらいのもので、バイオリンとかバレエなどは、まぁ、優雅なお姫様レベルの習い事でした。ましてや「早期教育」などという習い事は、世間一般には知られていないものだったのです。

今では当たり前の中学受験ですが、当時は首都圏でさえ、受験といえば高校受験でしたので、「早期教育」など一部の特別な人のものでした。当然「幼児教室」やパルキッズ的な「英語教室」を知る人はかなり限定的でした。そして、一部の人たちの間で「ここ良いよ」と囁かれるのみ。後日譚ですが、旧帝大をはじめとした超難関大へ進学した学生からの話を聞くと、「あー、新宿の教室は知ってる。行ってた」とか、「その歌、知ってる」とか、終いには「え!私も船津先生だった」などということもあったようで、それほど狭い世界だったのです。

それが証拠に、我が児童英語研究所の幼児教室や英語教室に通うようなご家庭は、黒塗りの官用車かハイヤー、あるいは少なくとも母親が付き添わなくてはいけなかったわけです。しかし、です。かといって、べらぼうにコストがかかったわけではない。お月謝も今と変わらず良心的でした。つまり、知らないから見つけられなかったし、仮に知ったとしても、その価値を理解できなかったのでしょう。情報力の二極化があったわけです。

しかし、そんなことはもう過去の話です。90年代になって WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)が使えるようになったりデジタル回線が登場したりと、目まぐるしくインターネットの世界は進化していきますが、それでもパソコンが家にあるような人は少数派でした。つまり、インターネットから情報を得られるのは一部の人だけでした。その後、iPhone などスマートフォンの登場で、誰もが手軽に「情報」にアクセスできるようにりましたが、それはほんのここ15年から20年のことなのです。

そして、親たちは瞬く間に情報の波に飲み込まれて行くことになります。それ自体は大変結構なことですが、玉石混交の大量の情報は諸刃の剣で、結果として情報リテラシーと呼ばれる、情報の取捨選択力がなければ、正しい情報にたどり着けません。そして、迷いに迷うがうまくいかない。自分では正しく判断できない。その結果として、何とかチャンネルの人の意見を崇めるようになったりするわけです。もちろん、ネットリテラシーのある人は自分の求める答えにたどり着くことができます。パルキッズユーザーの皆様もおそらく満身創痍でここまでたどり着かれたことでしょう。お疲れさまでした。

つまり、英語もやりたいけど、受験もある。あれもこれも、やりたい。しかし「忙しい」。そして検索するとたくさん出てくる。取捨選択にも限界がある。しかもコストを掛けずにできるだけ多く、手軽に取り組むためには、家でできることは「おうち」でやりたい。そして、好都合なことに、英語教育業界は成熟しているので、そんなマーケットのニーズに合わせた取り組みがたくさんある。「やった!ラッキー、じゃあ英語はおうちで!」というのが「おうち英語」が支持される背景にある、と勝手に納得しているのでした。これがパルキッズユーザーの誕生秘話です。あながち間違いではないと思いますが、いかがでしょう。

「おうち英語」で生まれた時間とお金は「国語」にまわす

さて、ネットを開けば誘惑だらけ、でも時間もコストも限られている。時間と資本の浪費をどう削減するか。となると、移動時間の削減、場所や取り組み時間の制限を受けないネット経由のレッスンがベストです。また、物理的な制限のある対面レッスンよりも、オンラインやAIプログラムで学習する方がお金がかかりません。「じゃあ、家でやろう」となるのは、最早、事の道理、人情の定めです。

さて、ネットを開けば誘惑だらけ、でも時間もコストも限られている。時間と資本の浪費をどう削減するか。となると、移動時間の削減、場所や取り組み時間の制限を受けないネット経由のレッスンがベストです。また、物理的な制限のある対面レッスンよりも、オンラインやAIプログラムで学習する方がお金がかかりません。「じゃあ、家でやろう」となるのは、最早、事の道理、人情の定めです。

しかし、まだ問題は残ります。「おうち英語」が、時間と資本流失を抑制する一縷の望みであることは分かったものの、では「おうち英語で何を目指すのか」という点と、前半で述べたところの中学受験・大学受験を見据えた場合に、「おうち英語の他に何をするのか」という点は解決しなくてはいけないのです。

まずは、これまた順不同ですが、まず「何をするのか」から見てまいります。子どもがやるべきことの総体を俯瞰すれば、習い事としては、知性・健康・洗練味を基準に判断すればよいでしょう。ざっと説明すると、頭の良さを育てる知育ですね。これは説明するまでもないでしょう。そして、心と体の健康を目指す。運動の習い事もあれば、一緒に食事を作ったりする食育などもこれに含まれます。ここまでが基本。最後の洗練味は、芸術など人生をより豊かにするための取り組みとなります。これらに関しては『パルキッズ通信2021年3月号』に詳しいので、さらに知りたい方はそちらを参照してください。

そして、「おうち英語」で生まれた余暇と金銭的余裕を最大限活かすために、まず取り組まなければいけない事のトップに来るのは広い知育のジャンルの中で「国語力」の一択なのです。

そもそも、日本においては国語教育のベースとなる基礎的な言語教育がほったらかしになっています。小学校に入るまではひらがなもカタカナも読めない子までいる、というかそのように文科省がリードしているようにも思えます。ページを見ると相変わらず言葉が踊っているので、いちいち例示することすら憚られますが、読者の皆様に置かれましては、文科省のお考えをぜひ一度御覧くださいませ(学習指導要領「生きる力」)。

つまり、具体的には、国語力を育てる取り組みは小学以前には存在しません。多くの幼稚園では文字すら教えられずに、子どもたちは小学校に送り出されます。それでは、小学校にて国語力を涵養するために必要なレベルの基礎的な言語力は、幼稚園にて担保されているのでしょうか。これも、園に任されているので誠に心許ないのは言うまでもありません。

「学習に耐えうる知性」がなければ「国語力」は育てようがない

国語力の基礎となる言語能力を「学習に耐えうる知性」としましょう。小学校では、当然ながら「学習に耐えうる知性」を「子どもたちが備えている」という前提で授業が行われますが、その「学習に耐えうる知性」を子どもたちが身につける過程、そのあり様に関しては、保護者や園に一任されているわけです。

国語力の基礎となる言語能力を「学習に耐えうる知性」としましょう。小学校では、当然ながら「学習に耐えうる知性」を「子どもたちが備えている」という前提で授業が行われますが、その「学習に耐えうる知性」を子どもたちが身につける過程、そのあり様に関しては、保護者や園に一任されているわけです。

しかも、保護者たちはこのことに気づくことなく、つまり我が子が「学習に耐えうる知性」を身につけているかどうか知らないままに、色とりどりのランドセルを買い与え入学式を迎えることになるのです。そして、学校から与えられた課題をこなすわが子を眺めつつ、子どもが授業について行っているのかすらわからないまま、親子ともに歳を重ねていきます。

同時に他方では、いち早く「国語力」に目をつけて、淡々と我が子の国語力涵養に臨んでいるご家庭もあるのですよ。クワバラクワバラ。

本誌をお読みのご家庭は、「おうち英語」を、しかも「パルキッズ」で実践されているような “兵揃い” ですので、おそらく前者ではなく、後者でしょう。何ひとつ心配することはありません。まぁ、ただ、念には念を入れておくことにしましょう。引き続き、国語力を育てる前提となる基礎的な言語能力、「学習に耐えうる知性」とは何かについてサラッと触れることにします。

「学習に耐えうる知性」を一口にまとめると、それは「豊富な語彙」と「高い理解力」から成立する「心内表象化」の能力となります。「筆算はできるが文章題が解けない」という、算数の小3問題も心内表象化の未熟さから来ます。中学受験で問われる国語の能力も、きちんとした読解力をベースとした思考力です。旧帝大の “英語” の問題ですら、高い国語の能力がなければ、つまり文章を読み解く「豊かな語彙」と「高い思考力」がなければ、太刀打ちできないのです。この点に関しては『パルキッズ通信2022年3月号』【ポッドキャストはこちら】に詳しいので詳細は省きますが、必要に応じて、高い地頭力を持つ子に育てる親になるための「地頭力講座」や、子どもたちに豊かな語彙や基本的な文章理解力を育む「幼児教室プログラム」などをお使いいただければ、ひとまずは国語力の担保の方も安心できるでしょう。

そして、「おうち英語」と「国語力」の筋道が定まれば、その先は極めて自由です。時間と資本、あとは好みやスタイルに合わせて、子どもの習い事、あるいは子どもの経験値を上げる取り組みを好きに選んでいけばよいのです。

それでは、最後になりますが、本丸である「おうち英語」のあるべき姿を概観することにしましょう。

「おうち英語」では「おうち英語」でしかできないことをしよう

賢明にも「おうち英語」を選ばれた皆様、特に「パルキッズ」にたどり着いた皆様、お疲れさまでした、かつ、おめでとうございます。これで、英語はもう十分です。あとは国語力に力を入れてください。とはいえ、それだけでは芸が無い。せっかくここまで読み進めていただいたのですから、最後に「おうち英語」の概要、つまり「おうち英語」がどれほど、お子様の将来の英語力の涵養に強力なツールとなるのかを軽く説明しておきましょう。

賢明にも「おうち英語」を選ばれた皆様、特に「パルキッズ」にたどり着いた皆様、お疲れさまでした、かつ、おめでとうございます。これで、英語はもう十分です。あとは国語力に力を入れてください。とはいえ、それだけでは芸が無い。せっかくここまで読み進めていただいたのですから、最後に「おうち英語」の概要、つまり「おうち英語」がどれほど、お子様の将来の英語力の涵養に強力なツールとなるのかを軽く説明しておきましょう。

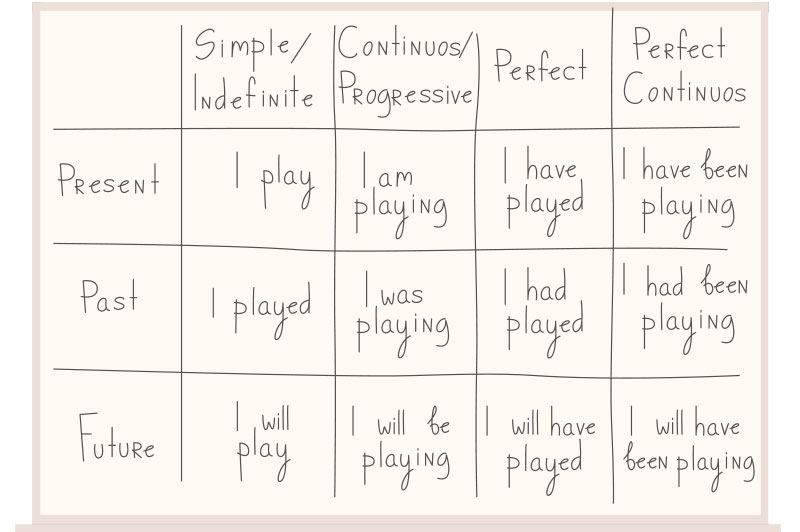

英語学習法は、目標や手段、熱意や関心の度合いなどにより多種多様であることは、すでに述べたところです。さて、では、それぞれの学習法がどれほどの成果を挙げられるのか、ご存知でしょうか。文法訳読方式は絶望的なことが分かっているでしょう。しかし、絶望的と言っても、すべての学習者にとって絶望的なわけではありません。現状の英語教育は、とある集団には有効に働きます。

とある集団とは、先生に「言われなくても」「自然と」日本語と英語との差異を文法面(日本語と英語は語順が逆だ等)から、あるいは単語の面(日本語には複数形はないが英語にはそれがある等)から、考察する能力を持っている人の集団を指します。つまり、日々入力された情報を、常に自分が納得行くまで理解しようとする思考習慣を持っている人たちには、従来の文法訳読方式は有効に働きます。もっとも、そんな人滅多にいませんけれど…。

例えば、江戸期や明治期に外国人に接することなく、外国語を身につけたような天才や秀才たち、例えば司馬凌海や福沢諭吉、あるいは夏目漱石など日本を代表する頭脳にとっては、外国語は「読んで訳せばわかる」ものだったのです。そのかつての天才にしか通じない方法を、凡人にも当てはめているのが、現在の文法訳読方式の学校英語となるわけです。

それでは、フォニックスはどうでしょう。フォニックス自体は結構なことなのですが、そもそもフォニックスは英語を身につけた子たちに対する「読む力」の涵養のための手段です。つまり、読み書きができない段階のネイティブの幼児たちに対する指導法です。これも、先の文法訳読方式同様に、日本人全員にピッタリの学習法とは言えないでしょう。

では、英会話は?最近では「やはり英語は使わなくては」と路線変更しつつありますが、これもパッとした成果の話は聞きません。また、最近流行りの発音指導も、基本的な英語力育成には側面的にしか役に他ないでしょう。

もちろん、それぞれの学習にも意味はあります。ただ、決定的に基本的なところが抜けていることに、そろそろ皆さん気づかないといけない。しかも、その基本的な部分は育てるのに時間がかかります。しかし、「おうち英語」だからこそ、しかも「頑張らなくいよい」からこそ、日々植物に水をやるように、三度三度我が子に食事を与えるように、淡々と時間をかけて育てていくことができるのです。

そのように育てていくべき能力は何かといえば、日本人の英語力に最も欠けている、言語学的視点で言えば、幼児が最も最初に身につける能力である「分節能力」と「心内表象化の能力」です。つまり、「英語を聞き取れる」そして「日本語に訳さず意味がわかる」ように育てるのが最も先に来るべきことです。フォニックスや会話力、文法や訳読の能力は「分節能力」と「心内表象化の能力」が身についた “その後” に身につければ良いのです。日本の英語教育はアベコベであり、かつ大切なことをすっ飛ばしているのです。

そして、その「分節能力」と「心内表象化の能力」を身につけさせるためには、日々の「インプット」しか方法がありません。これらの能力は育てるのに時間がかかります。母語を身につけるのでさえ、少なくとも3年はかかるのです。彼らは、淡々と食事をし、風呂に入り、着替えをして、絵本を読んでもらい、そして寝るといった作業を繰り返しながら、その中で「母親や父親からの語りかけ」という「インプット」を耳にし続けることで、「分節能力」と「心内表象化能力」を身につけていきます。このインプットに関しての詳細は『パルキッズ通信2019年2月号』をご参照ください。

インプットでなければ身につかない理由

英語は教えられても、覚えても、勉強しても、考えても、なかなか身につきません。それは、すでに述べたように文法訳読方式は、一部の天才にしか通用しない学習法だからです。世の中の大半を占める一般の人たちには、一般の人たちに合った学習法が必要なのです。

英語は教えられても、覚えても、勉強しても、考えても、なかなか身につきません。それは、すでに述べたように文法訳読方式は、一部の天才にしか通用しない学習法だからです。世の中の大半を占める一般の人たちには、一般の人たちに合った学習法が必要なのです。

最後になりますが、言語は教えられるものではなく、覚えるものでもなく、勉強するものでもない。ただひとつの正攻法は、”自然と身につけるべきである” ことを例示しながら簡単に説明しておくことにしましょう。

人には耳に入った言語から、その音素を帰納的に探り出し、体系化する能力を持っています。これは上で述べた、分節の能力に相当します。この分節は、ネイティブにとっても意外と難しいのです。例えば ‘banana’ のアクセントは2音節目の ‘na’ に来ます。英語は iambic(弱強)ではなくtrochee(強弱)リズムが基本です。英語圏の幼児たちは、日々のインプットからこの規則を発見します。言い換えれば日々のインプットによって、英語特有の prosody(韻律)を身につけるのです。すると、単語は一拍目にアクセントが来ることを帰納的に分析し、かつそのように予測します。結果として、バナナという物体と ‘banana’ という音を総合すると ‘ba’ という何かと ‘nana’ という意味からなると分節します。つまり、’nana’ がバナナの名前であると予測するのです。もちろん、3、4歳になる頃には、きちんと第2音節にアクセントを置いて /ba’nana/ と言うようになります。

こんなことが、教えてできるようになりますか?それとも、「なるほど、バナナは例外的に2音節目にアクセントが来るのか」と2歳児が考えたり理解したり、あるいは覚えたりするでしょうか?そんな事はありません。日々の「インプット」から、彼らは自然とそのような規則を学び、例外があることも自然と理解するのです。

また、ネイティブの子たちは、’can’ と ‘can’t’ は簡単に聞き分けることができます。これは日本人にはとても難しいのです。英語の達人の通訳ですらも、文脈から推測しなくてはならず苦労するそうです。’can’ と ‘can’t’ では何が違いますか? 前者は ‘n’ で終わるが、後者は ‘t’ で終わっているではないか、と考えるかもしれませんが、語末の ‘t’ は破裂(release)しません。しかも、’n’ と ‘t’ は調音場所が同じですので、舌の構えも一切変化しません。

これをネイティブの子どもたちは、簡単に聞き分けることができます。種を明かせば、彼らは声帯振動の長さでそれらを区別しているのです。’can’ は ‘a’ の母音で声帯が振動したまま ‘n’ でも振動を続けます。他方の ‘can’t’ は ‘a’ ‘n’ の声帯振動の後に無声子音の ‘t’ があります。無声子音では声帯振動を一旦止めなくてはいけません。その予備動作が入る結果、’can’t’ の声帯振動の方が ‘can’ の声帯振動より短くなるのです。このようにネイティブは声帯振動の長さの知覚力をも「分節能力」の一部として持っているのです。

これらはほんの一例ですが、このような能力、英語のプロソディーの規則を発見したり、声帯振動の長さで後続子音を特定するような離れ業は、教えられたり、勉強したりして身につくことではありません。

何によって身につくのか?繰り返しになりますが、日々淡々と「インプット」するのみです。そして、それを可能にするのが「手抜き」を許してくれる「おうち英語」なのです。

さて、今回は「おうち英語」に関して分析しました。心内表象化の能力がどのように育つのかについては触れることができませんでしたし、まだまだ書きたいことはたくさんありますが、紙数が尽きたのでこの辺りでエディターを閉じることにします。

最後に一言。せっかく「おうち英語」の「パルキッズ」まで来られたのですから、結果を焦ることなく、「頑張らずに」、日々淡々と「インプット」を続けましょう。子どもたちは、そこからしか英語の「分節能力」と「心内表象化能力」を身につけることはできないのです。そして、それらの能力を身につけた子たちに、フォニックス、英会話、文法学習、多読、発音練習などをさせれば、それはそれは素晴らしい英語力を身につけていくことでしょう。そのためにも、ベースとなる「分節能力」「心内表象化能力」を「パルキッズ」などを使った「おうち英語」で身につけていただけることを切に願っております。そしてもちろん、「パルキッズ」で手抜きできた分を「国語教育」に回していただき、お子様をずば抜けて賢く育てていただくようお願いいたします。

【編集後記】

今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。

★幼児・小学生の英検受験に向けて

★言語力の差を決定づける幼児期の絵本の与え方

★子どもの主体性を育てる

★褒め方の作法

★留学派? 国内進学派? どっちがお得?

【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)

児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

船津 洋(Funatsu Hiroshi)

株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。