パルキッズ通信 特集 | 日本の教育, 英語学習方法, 言語学

2024年12月号特集

Vol.321 | 歴史から学ばない英語教育

今なお非科学的且つナイーブな論理が主流派を占める現実

written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)

※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。

引用・転載元:

https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2412/

船津洋『歴史から学ばない英語教育』(株式会社 児童英語研究所、2024年)

なぜヒトは言語を身につけられるのか

「ヒトはどのようにして言語を身につけるのだろうか? 」

「ヒトはどのようにして言語を身につけるのだろうか? 」

この問いは、古くは古代ギリシャ時代から行われていました。17世紀イギリスの哲学者ロックの「タブラ・ラサ(tabula rasa、白紙)」が本当であれば、生まれたばかりの幼児は、真っ白な何も書かれていない状態のはずです。しかし、何も書かれていない状態から、わずか1年で何やら話し始め、2年も経つ頃には周囲の意図をほぼ理解し、3年も経てば社会的生物として何やら一人前に生活を始めます。

他方、母語を身につけたあとの外国語習得となると、知能の高い若者が何年もかけて、ようやく獲得の緒につくのが現実です。それほど、習得が困難である言語を、なぜ白紙の状態で生まれてくる赤ん坊が、わずか数年で身につけられるのか。少しでも「ものを疑う」思考習慣を持っている人間なら、いつしか行き着く問いのはずです。

これに対して、プラトンは「想起説」を唱えます。想起説とは、ヒトは白紙の状態で生まれてくるのではなく、ある程度の知識を持って生まれてくるとする考え方です。彼は、ソクラテスが問答を通して奴隷の子から幾何学の問題の正答を引き出したエピソード(「メノン」より)の形で、これを説いています。この考え方は、後にチョムスキーの言語の「生得説」に大きな影響を与えることになります。

生得説とはつまり、ヒトは言語に関する何らかの遺伝的知識を持った状態で生まれてくる、とする立場です。確かに、赤ん坊が白紙状態ではなく、すでに言語に関して何かしらの知識を持って生まれてくるのであれば、わずか3年で母語を身につけられるという、ありふれた自然現象に論理的な説明を施すことが可能です。

なぜ日本人は英語を身につけられないのか

ところで、前回の『パルキッズ通信2024年11月号』では、現代言語学の各分野における研究成果や、その知見から子どもの言語習得、ひいては外国語習得に成功するために、あるいは失敗しないためにはどうすればよいのか、という点について考えました。

ところで、前回の『パルキッズ通信2024年11月号』では、現代言語学の各分野における研究成果や、その知見から子どもの言語習得、ひいては外国語習得に成功するために、あるいは失敗しないためにはどうすればよいのか、という点について考えました。

アカデミアの果実はアカデミアでは共有されるものの、世間一般に降りてくることはあまりありません。なぜでしょう。知識が利益に直結するITなどの工学や生物学・理学をはじめとした産業技術の世界では、知識と資本主義とは親和性が高く、積極的に社会に還元されることが少なくありません。しかし、言語学ではそんなことが滅多に起きない。そもそも言語学者には、研究成果をわかりやすい技術のような形で世間に還元することはあまり求められていません。日本においては、企業が教育に関する言語学の支援にお金を出すなどという話もあまり聞かないので、この日本の状態は必然でしょう。

もちろん誰もが、今の日本人の英語力に満足しているわけではありません。教育の場で学生たちに使える外国語を身につけさせてから、社会に送り出してもらいたい産業界もありますし、彼らに後押しされた政治家たちもいます。しかし、いざ実施の場となると、それは現状維持が基本の行政に委ねられています。さらには一周戻って、門外漢が口を挟むなというアカデミアもあるわけです。これでは、日本人の英語力向上に向けてのコンセンサスの一致を見いだすことは困難でしょう。

有名なところでは「昭和の英語教育大論争」があります。これは当時参議院議員の故・平泉渉氏が「外国語教育の現状と改革の方向」という文書を提出し、それに対して当時上智大学文学部教授の故・渡部昇一氏が文藝春秋社発行の誌上で「亡国の『英語教育改革試案』」という題目で反論したところ(昭和50年)から始まります。深くは立ち入りませんが、簡単に言えば「使える英語」派の平泉氏と「知的格闘力涵養」派の渡辺氏との間における、コミュニカティブな英語と従来の文法訳読英語の、どちらを学校教育で取り入れるべきかという論争です。結局、決着はつかず、そのまま。基本、現状をあまりいじることはないのです。

これは、その後三十年の時を経て “CLIL : Content and Language Integrated Learning、内容言語統合型学習、クリル” などにつながっていきます。ただ、それもあまり成果は上がっていないようです。確かに、中高生の英語力は高まっていますが、小学生の英検受験者が増え続けている現状からすると、行政の勝利というよりは、行政に成果を求めなくなった保護者たちによる英語教育熱の高まりに、その原因を帰するのが正当な分析でしょう。(参考『パルキッズ通信2024年6月号』)

さて、今回は、前回とは少し視点を変えて、言語学の各分野ではなく、言語学の様々な派閥というか、主義主張がありますので、歴史的な変遷を見ながら、なぜこうも日本の英語教育がうまくいかないのか見ていくことにしましょう。

進化論の影響

言語学には、大きく分けて通時言語と共時言語があります。通時言語には Philology と呼ばれる文献学や、Etymology と呼ばれる語源学などがあります。これは言語の歴史的変化を観察する学問です。他方の共時言語は、同時期の他の言語との比較や、頭の中で何が起こっているかなどを観察する言語学の分野です。後述しますが、心理学や人類学と親和性が高い分野です。順序としては、通時言語から見ていくことになりますが、まずはその前に、出発点としてご存知「文法・訳読」式から始めましょう。

言語学には、大きく分けて通時言語と共時言語があります。通時言語には Philology と呼ばれる文献学や、Etymology と呼ばれる語源学などがあります。これは言語の歴史的変化を観察する学問です。他方の共時言語は、同時期の他の言語との比較や、頭の中で何が起こっているかなどを観察する言語学の分野です。後述しますが、心理学や人類学と親和性が高い分野です。順序としては、通時言語から見ていくことになりますが、まずはその前に、出発点としてご存知「文法・訳読」式から始めましょう。

古代ギリシャ時代から、すでに言語に関する研究はなされてきましたが、Rhetoric と呼ばれる修辞法などが中心で、「いかに格調高い文を作るか」「いかに相手を説得できる文を作るか」などが研究されてきました。科学的というよりは思弁的な学問である時代が長く続きます。

また、中世より「グラマースクール」と呼ばれる学校も登場します。日本語に訳せば文法学校ですが、英語の文法を学ぶわけではなく、古代ギリシャ語やラテン語の文法や読解を学ぶ場所です。ラテン語はすでに各ロマンス語に分派してしまっており、死語となっています。また、古代ギリシャ語も現代のギリシャ語とはずいぶん異なるので、もはや死語と呼んでよいでしょう。そんな歴史的な言葉の勉強をするのが、グラマースクールの役割でした。もちろん、生徒は超エリートばかりです。

おわかりでしょうか。このグラマースクールが、現代の外国語学習における「文法・訳読」の基本です。そう、「文法・訳読」は超エリート向けだったのですね。それを凡人におしなべてやらせているわけだから、なかなかうまくいくわけがありません。「文法・訳読」でうまいこと、なんとか外国語を身につけられるのは、偏差値80を超えているような上位1%にも満たないような人たちに限定されてしまうのは必然です。

さて、その後、言語学界隈に衝撃が走ります。そう(と言っても、誰も知らない)、1786年のシェイムズ・ウィリアムズによる「サンスクリット」の発見です。なんといっても、ラテン語や古代ギリシャ語が言語の “最高峰だ” と思っている人たちばかりの中で、なんと紀元前4世紀にインドのパーニニという言語学者が、サンスクリットの音素から音韻、形態素から意味、文法にわたる詳細な既述を残しており、それがラテン語や古代ギリシャ語とも同根であるということになってしまったわけですから、さあ大変。

そこから1世紀後の19世紀半ばには、ダーウィンの「種の起源」の影響もあり、生物の進化同様に、言語の分化や進化も系統樹(よく見る図です。ググってみてください)で描かれるようになりました。また、この頃、童話で有名なグリムが、印欧祖語の p, d が、ドイツ語や英語の f, t になるような子音の体系的変化などをまとめた「グリムの法則」を提唱します。その他にも、母音弱化のウムラウト(foot > feet)や、母音交替のアブラウト(sing, sang, sung)などの英語も含むゲルマン語系の時代における変化を見ているわけです。この当時は、言語学といえば通時言語が当たり前でした。

言語学が通時言語研究であると同時に、19世紀はそれ以前の文法訳読やそれ以前の思弁的言語学とは異なる、自然科学としての言語学が発達します。

共時言語学 : 人類学の影響

その頃、人類学も盛んになります。素敵ですね。開けた国々はだんだん豊かになってきているのでしょう。未開の地へ向けて学者たちがせっせと足を運びます。もちろん、その学問の関心の対象の中で、言語は大きな位置を占めています。未開の地と言っても様々です。おそらく、当時最も手近だったのは、アメリカインディアン(ネイティブ・アメリカン)を対象とする研究だったのでしょう。

その頃、人類学も盛んになります。素敵ですね。開けた国々はだんだん豊かになってきているのでしょう。未開の地へ向けて学者たちがせっせと足を運びます。もちろん、その学問の関心の対象の中で、言語は大きな位置を占めています。未開の地と言っても様々です。おそらく、当時最も手近だったのは、アメリカインディアン(ネイティブ・アメリカン)を対象とする研究だったのでしょう。

そして、ボアズから始まり、サピア、ウォーフと研究が進みます。この人たちは超有名人なので、彼らの名前を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。特に「ヒトの思考はそのヒトの言語に制限される」というサピア・ウォーフ仮説などは有名どころです。

この頃、ソシュールという名の、もう一人の超有名人が出現します。彼は、言語変化を観察するところから一歩踏み込んで、「言語は社会の所産である」という考え方を提唱します。詳しくは後述しますが、言語は社会の所産であって、個人のものではないというのです。そして、その社会に属するものは、その社会に共通の言語の規則などを学習し身につけていくとする考え方です。言語はヒトに属さず、社会に属する。これは(ヨーロッパ)構造主義言語学と呼ばれています。このソシュールの考え方は、場所と時間を超えてサピアにも影響を及ぼすことになります。

どうでしょう。人類学と言語学とは切っても切れない関係にあったわけです。そして、お互いが影響し合いながら、発展していきます。

ところで、通時言語と共時言語の区分自体が、このソシュールによるものです。それはそうですね。いま、社会で、そこに住む人が使用している言語を研究するのであれば、それは歴史的言語学ではありません。先住民の言葉の研究なども、英語などのメタ言語(対象言語を観察するために用いられる言語、通常母語)を使用しながら、比較の中の対象言語として研究されているのです。

繰り返しますが、言語間の比較は行っても、それぞれの言語はそれぞれの社会や文化の所産である、という点が構造主義言語学の立ち位置です。これは、後述する生得主義言語学とは一線を画すことになります。

行動主義 : 心理学の影響

言語学は、グラマースクールから脱して、特にダーウィンの影響から、音韻変化を中心に通時言語学として発達してきました。さらには、同時に盛んであった人類学と相伴って発達し、ソシュールに至って、ついに新たな言語学である共時言語の息吹を見ることになりました。ここまでをざっと見てきましたが、ここからは、歴史とその当時のトレンドを眺めながら、言語学が言語学習に与えた影響を見ていくことにしましょう。

言語学は、グラマースクールから脱して、特にダーウィンの影響から、音韻変化を中心に通時言語学として発達してきました。さらには、同時に盛んであった人類学と相伴って発達し、ソシュールに至って、ついに新たな言語学である共時言語の息吹を見ることになりました。ここまでをざっと見てきましたが、ここからは、歴史とその当時のトレンドを眺めながら、言語学が言語学習に与えた影響を見ていくことにしましょう。

まずは行動主義です。行動主義とは、心理学から出てきた考え方です。何らかの刺激に対して、反応する、その行動を観察する立場の心理学です。有名なところでは、「パブロフの犬」で御存知の向きも少なくないと思います。これは古典的条件付けと呼ばれます。まず本性があって、それが何らかの刺激によって引き起こされる、そのパターンを観察しています。

犬の実験では、まず餌を見せる。するとよだれを垂らす。次に、餌を見せる前にベルを鳴らすようにする。ここで「ベルが鳴ると餌が出てくる」という学習が行われます。学習が済むと、犬はベルを鳴らしただけでよだれを垂らすようになります。

人間も犬と同様に条件の学習をします。テレビのコマーシャルなどは、まさにこの古典的条件付けの手法が使われています。例えば、素敵な景色の中を素敵な俳優が車を運転する。あるいは、家族の楽しそうな映像が流れる。コマーシャルのポイントは繰り返しによる学習です。テレビをつけっ放しにしているような環境にいると、そのような刷り込みが行われ、CMで見たことのある製品を見ると幸せな気分になったりします。これが、古典的条件付けのマーケティングへの応用です。

古典的条件付けは感情への刷り込みですが、後にスキナーはオペラント条件付けという考え方を提唱しています。これは感情のような本能に直接訴えるのではなく、自発行動を導く条件付けとして知られています。例えば、宿題を済ませれば報酬としてゲームをして良い、与えた課題をクリアすればゲームソフトを買ってやる、など報酬によって自発行動を導き出すやり方です。

これには逆の効果もあります。つまりプリントで間違えたり、わからなかったりしたところは、くどくど説明する。あるいは、成績が下がったり、目標が達成できなかったりしたら残念な表情を見せる。このような行動を、親や周囲の人々がとれば、それは嫌悪刺激、つまり罰として子どもは学習し、逃避行動を取るようになったり、あるいは小さい頃は従順を装ったりしつつ、身体が大きくなれば親の言うことなど聞かなくなる。このようなことも、オペラント条件付けとなります。

これら古典的条件付けとオペラント条件付けに共通しているのは、刺激の学習と模倣です。これには、繰り返しが必要となります。例えば、各種プリントやドリル(特に繰り返しが多いもの)や、英会話における会話パターンの練習などが含まれます。英語のフレーズを繰り返すものや、文の丸暗記などはこの学習法に当たります。

オペラント条件付けの特徴として「できたら褒める」ことが挙げられます。それがモチベーションとなって、自発行動を取るようになるわけです。同じことを繰り返し繰り返し、褒めてもらうために、行うようになるのです。「できたら褒める」分にはまだ良いでしょう。しかし、「やったら褒める」しまいには「何もしなくても褒める」「居るだけで褒める」となると、目標となる英語の上達ではなく、そこに存在することが報酬の条件となってしまいそうです。

行動主義とは、報酬や嫌悪刺激(罰)に適応して、自発的にある行動を行うように学習することなのですが、学習理論としてはあまり芳しくありません。褒められたらやるというのは、内発的動機に比べて精神的に次元が低いのです。より高次の「知りたい」「作りたい」などの知的欲求や創造性などには劣るやり方でしょう。

ちなみに、行動主義言語学は「心の動き、意識など観察できないものは排除して、客観的な観察可能な行動のみ見るべき」というラディカルな立ち位置から、「言語は内在する」という生得主義の言語学とは異なる立場であることを付け加えておきます。

行動主義言語学的な外国語学習アプローチは、現在でも行われていますが、そもそも言語使用は「刺激」に対する「反応」というようなシンプルな構造ではありません。また、行動主義的なアプローチはパターン学習に過ぎないので、限定された言語使用しかできませんし、意味内容の理解などもあまり考慮されません。あくまでも、刺激に対する反応として観察します。しかし、ヒトの言語使用はそのような単純なものではなく、もっと複雑な思考が可能な体系です。行動主義的なアプローチはその意味でも、限定的な効果しかもたらさないでしょう。

構造主義言語学

上で触れたように、構造主義言語学の祖はフェルディナン・ド・ソシュールです。ここから変革的な通時言語研究が始まり、その後、プラハ学派などの音韻研究へと広がります。さらには、アメリカ構造主義言語学の後の大家であるゼリグ・ハリスは生得主義言語学のチョムスキーの先生に当たります。チョムスキーは後に「言語は生得的である」という主張を持つようになり、構造主義言語学を乗り越えて次のステージへと言語学を一歩進めることになります。この点からも、現代言語学はソシュールから始まっていると考えて良いでしょう。ちなみに、私の研究している音声学や音韻論もソシュールの流れを受けていると言えます。

上で触れたように、構造主義言語学の祖はフェルディナン・ド・ソシュールです。ここから変革的な通時言語研究が始まり、その後、プラハ学派などの音韻研究へと広がります。さらには、アメリカ構造主義言語学の後の大家であるゼリグ・ハリスは生得主義言語学のチョムスキーの先生に当たります。チョムスキーは後に「言語は生得的である」という主張を持つようになり、構造主義言語学を乗り越えて次のステージへと言語学を一歩進めることになります。この点からも、現代言語学はソシュールから始まっていると考えて良いでしょう。ちなみに、私の研究している音声学や音韻論もソシュールの流れを受けていると言えます。

ソシュールの考えるところは、超簡単に言うと以下のようになります。指し示される対象となるシニフィエ(意味 : 生物としての犬)と、それを指し示すシニフィアン(音型 : 言葉としての「イヌ」)がペアとなってシーニュ(記号)を成します。その総体がその社会に独特なラング(日本語や英語などのひとつの言語体系)をなしていて、それは個人ではなく社会の所産である、というわけです。そして、それを身につけたり運用したりする能力が、個人の有するランガージュであり、人々はその社会に属することで、ラングを身につけていくという図式です。脳内にラングというフィルターが作られ、その視座でその社会の在りようを理解するという考え方です。

もうひとつ重要なポイントとして、現代音韻論の二項対立や、精神の惰性からの経済性の説明もしています。これらは、いかに人間が最小限の努力で、最大限の意味伝達ができるかという点に深く関わってきます。その点での功績は極めて重要です。

そして、先述のサピアの流れへと繋がり、共時比較言語(アメリカインディアンの言語には過去の記録がない)と記述言語の手法で成果を上げていきます。そして、アメリカ構造主義言語学のブルームフィールドに至って、言語学界を席巻しますが、その後、ブルームフィールドはチョムスキーに批判され、生得主義の台頭とともに構造主義言語学は勢いを失うことになります。

構造主義言語学も、行動言語学と同様に観察できる範囲を研究対象として、心の問題を扱うことを排除してきました。言語は心理ではなく、構造や形式であるという点が重要です。構造主義言語学の考え方を取り入れた外国語学習法には、オーディオリンガルなどが挙げられます。模倣、反復学習などが特徴で、行動主義言語学と同じ系統です。さらには、キャリア文のキーワード部分を差し替えて新しい文を作らせたりします。これも反復学習ですね。

同時に、共時言語の中の構造主義なので、他の言語との比較、つまり学校英語の文法・訳読方式も構造主義言語学のひとつの表れと見ることもできます。行動主義言語学ほど、ヒトの言語能力をオウム扱いしてはいませんが、反復や模倣、あるいは文法・訳読で学習を進めることになるので、人の言語使用の本質には迫っていません。模倣や反復、あるいはキーワード差し替え、あるいは文法に頼ったり、終いには学習者の第一言語に訳したりしているようでは、本質的な外国語の習得とは言えません。さらに、記憶がメインなので、直感的な意味理解や、スピード感を持った現実的な運用には繋がりにくいのが本当のところでしょう。

生得主義、合理主義

ここで、チョムスキーの生得主義についても超簡単に説明します。チョムスキーは、ヒトに生得的な普遍文法を提唱しています。

ここで、チョムスキーの生得主義についても超簡単に説明します。チョムスキーは、ヒトに生得的な普遍文法を提唱しています。

ヒトは生まれつき言語の種のような文法装置を持っていて、周囲の言語にさらされるうちに、例えば、日本語を聞いて育つ子は、複数形や動詞の三単現の s のパラメータを off にするそうです。逆に英語圏に育つ子は、それらが on になります。そんな具合に、スイッチをポチポチすると、日本語なり英語なりが出来上がるそうです。これは、あくまでも初期の理論を極端に単純化した説明なので、最新の理論については専門書をお読みください。普遍文法については『パルキッズ通信2015年8月号』でも詳しく書いています。

また、幼児の母語獲得については、「なぜすべての幼児は、誰にも教わったり、間違いを正されたりしないのに、わずか2年間で、しかも恐るべき均質性を持って母語を身につけるのか」という問いが発せられています。これに関して、もう少し詳しくは『パルキッズ通信2018年6月号』で述べているので参照してください。そして、これらの問いに応えようとしているのが、現代の言語学、その中でも特にシンタクスの分野です。

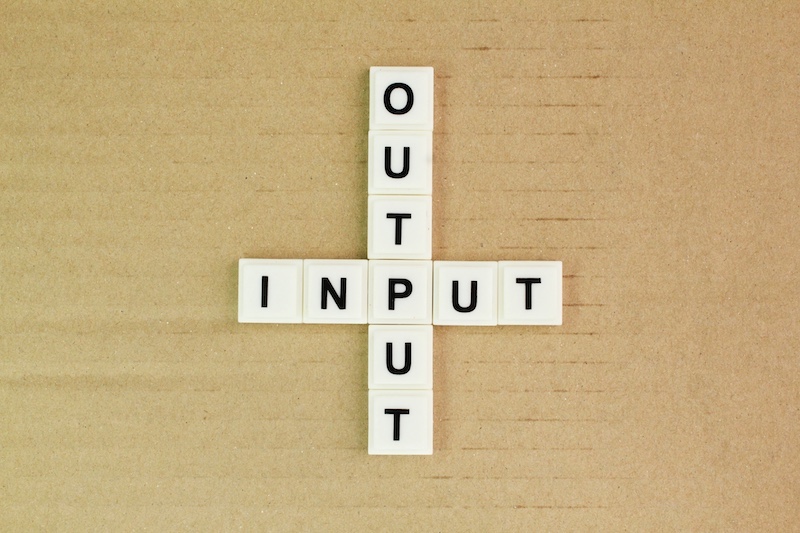

チョムスキーほどラディカルではありませんが、この考えの延長上にインプット仮説を提唱しているクラッシェンなどがいます。クラッシェンはその仮説の中で、「インプットから子どもは言葉を学ぶ」「理解可能な情報より、ひとつだけ難しい情報から言葉を学ぶ」などいくつかの提言を行っています。これも詳しくは『パルキッズ通信2016年1月号』を参照してください。

生得主義の自然なアプローチでは、インプットが重要視され、アウトプットには関心が向きません。発話を促したり、矯正したりすることは不要とされ、インプットが重視されます。この考え方では、言語理解がまず重要であって、その上で自然に発話があると考えられます。

ついでと言ってはデカルトに申し訳ありませんが、合理主義についても一言だけ。合理主義では、知識は与えられるものばかりでなく、理性によって得られると考えられています。すべての知識が経験によって得られるとする経験主義や、社会的所産の言語を外界から持ってくるという構造主義言語学とは逆の発想です。そして、合理主義の延長にチョムスキーの生得主義は位置すると考えて差し支えないでしょう。

さて、生得主義言語学の言語学における成果ですが、これがあまり見られません。インプットを重視する点、自然主義的アプローチで英語に浸す考え方は「パルキッズ」と一緒です。また、言語は外から持ってくるものではなく、自らの中に育てるという点においては、文法・訳読や英会話オーディオリンガルなどの模倣・反復とは相反する考え方です。従って本邦において生得主義、あるいは合理主義的な考え方の教材は「パルキッズ」くらいでしょうか。ちなみに、留学生や帰国子女が英語を身につけるのも、クラッシェン的な緩やかな生得主義に近いと思われます。

「パルキッズ」、最新過ぎて誰も知らないのは、このような最新の理論が世間に降りてこないからでしょうか。さて、もうひとつ、ある意味、構造主義的な言語的なアプローチとして機能主義というものがあります。その点について触れて、終わることにしましょう。

機能主義

構造主義の特徴は見えるものを観察対象としていて、「心」のような見えないものをその対象から省いた点です。機能主義はその点、心に焦点を当てているのが構造主義と異なるところです。また文法などの形式や構造ではなく、その機能に着目している点が特徴でしょう。分野としては、認知言語学や心理言語学などと重なる部分が多く、観察の対象は、環境への適応のための心理とその行動です。

構造主義の特徴は見えるものを観察対象としていて、「心」のような見えないものをその対象から省いた点です。機能主義はその点、心に焦点を当てているのが構造主義と異なるところです。また文法などの形式や構造ではなく、その機能に着目している点が特徴でしょう。分野としては、認知言語学や心理言語学などと重なる部分が多く、観察の対象は、環境への適応のための心理とその行動です。

語用論も広く包括していて、いかに目的を達成するために言語を使いこなすか、という点に関心があります。例えば、Aの「授業終わったら映画行かない?」という発話に対して、Bが「レポートがあるんだ」と返答すれば、それで用が済んでしまいます。つまり、BはAの質問に対して直接答えてはいないが、Aが「No」と理解する情報を与えているわけです。そして、AはBの予想通り一緒に映画に行くことを諦めるわけです。このようなコミュニケーションや思考のプロセスに焦点を当てます。また、言語に特有な、語順、時制、アスペクト、ムードなども情報伝達のために生じた、言語特有のスタイルと考えるようです。

機能主義的な外国語習得法としては、”Focus on Form” や “CLIL” 等が挙げられるでしょう。前者は文法ではなく、機能としての表現方法に注意するように学習者を指導し、後者は対象言語をそれ自体ではなく、別のターゲット(授業など)習得のための言語使用の中で身につけていくという考え方です。

文法指導をしない点や模倣・反復学習をしない点などは、行動主義・構造主義言語学と大きく異なります。ただし、留学生の第二言語習得理論としては優れているものの、その学習が「英語の実践の場」に限定されることから、日本においては環境を作りにくいこと、さらには、時間が制限されるために十分なインプットができないことなどから、筆者自身はこの方法には疑問を持っています。これについても『パルキッズ通信2020年5月号』に詳しいので、詳細はそちらに譲ることにします。

さて、今回は前回に続きアカデミアでの議論あるいは、わかっていることをシェアして参りました。何分アカデミックな内容で、噛み砕こうにも私自身の表現能力の限界に足を引っ張られている次第です。

ここまで述べてきた外国語学習とそれに関する知見を簡単にまとめると、まず、古典的な文法訳読では難しいこと、続いてオウム返しや褒めて伸ばす的な行動主義的アプローチもそれほど成果を挙げられないこと、さらに構造主義的な模倣・反復、あるいは先祖返りして文法・訳読的な学習法もあまり期待できないことなどがわかりました。さらには機能主義と呼ばれる最新の考え方に則ったとしても、学習の場と時間が限定的なことから十分なインプットが期待できないことも述べました。

賢明な読者の皆様に置かれましては、今後とも「インプット」中心に日々淡々と英語育児に取り組んでいただければ幸いです。

【編集後記】

今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。

★「言語」は脳のコンピュータを動かすための基本システム

★思考の整理術

★幼児・小学生の英検受験に向けて

★言語力の差を決定づける幼児期の絵本の与え方

★読めるけど分からない

【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)

児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

船津 洋(Funatsu Hiroshi)

株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。