2025年4月号特集

Vol.325 | 認知力?非認知力? 大切なのは…

頭が良く稼げる子に育てるために知っておくべきこと

written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)

※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。

引用・転載元:

https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2504/

船津洋『認知力?非認知力? 大切なのは…』(株式会社 児童英語研究所、2025年)

あの人はこう、この人はこう言う

受験、嫌ですねぇ。本人もでしょうけれども、親のストレスが半端でない。幼稚園、小学校、中学校に高校とありますが、いずれにせよ大学へ行くなら、何らかの大学入試があります。と、ここまでは、勉強ができれば良い。リーダーシップとか主体性など毛ほども無くとも、「勉強」という対象とうまく格闘できれば良いわけです。ところが、その後はどうも風向きが変わります。

受験、嫌ですねぇ。本人もでしょうけれども、親のストレスが半端でない。幼稚園、小学校、中学校に高校とありますが、いずれにせよ大学へ行くなら、何らかの大学入試があります。と、ここまでは、勉強ができれば良い。リーダーシップとか主体性など毛ほども無くとも、「勉強」という対象とうまく格闘できれば良いわけです。ところが、その後はどうも風向きが変わります。

あれ、偏差値の高い大学に行ったから良いんじゃないの?あとは安心して暮らせるんじゃないの?きちんと仕事をこなしていれば「豊かな老後」じゃないの?

終身雇用・年功型賃金などの昭和のレガシー(負かもしれませんよ)は姿を消しつつあり、一部企業では新卒一括採用も止めて、ジョブ型の採用に切り替えています。当然の流れでしょう。新人を一からトレーニングするなぞは、変化の激しい現在のビジネスの様態とは相容れません。

一昔前は、いろいろ知っていて計算もできる、そんな人達で回っていたのでしょう。しかし、今日、企業は単に頭が良いだけの人間は欲しくない。

企業が人材に求める能力は、即戦力。具体的には「コミュニケーション能力、リーダーシップ、主体性、問題解決能力」などがありますが、それらをもともと身につけている人間を雇うほうが、よほど効率が良いわけです(尤もここに専門性とか、厳密な思考、高い知的格闘力、思考の整理術など大学院で習得される能力が無い点が日本経済の停滞を招いているのでしょうが、ここでは触れません)。この当たり前のことに企業は気づいたのでしょう。そして、当たり前のこと、つまり、役に立つ人間を雇う、仕事の成果に見合った報酬を払う、仕事以外のプライベートはどうぞご自由に、というスタンスを取り始めているのです。

そんな企業の雰囲気を察してか、政治家に指示されてか、官僚の皆さんもご苦労様なことです。文部科学省は、学校教育で「思考力・判断力・表現力」を総合的に伸ばそう、と言い、経済産業省は「社会人基礎力」を身につけるべしと納税者を指導します。

文科省の「思考力」は、論理思考として当然のことですが、その前に「理解力」はどこに行ってしまったのかという疑問は残るし、「判断力」は情意に左右されるので非認知力を磨かなければなりません。

その上に「表現力」、思考の論理性と判断の情意と同時に表現力が必要とのことです。これ、何でしょう?いろいろ調べてみると、コミュニケーションを通して、さらに様々なモダリティ(音声、文字ばかりでなく、相関図などの図表など含む)を通して、自分の考えを相手に伝える技術のようです。

これって、官公庁におけるポンチ絵(概略図)的な思考の整理術のようですね。相手によって表現を変えるそうなので、より正確に言えば「ペルソナを想定したポンチ絵」みたいなものでしょうか。筆者の知性では、この程度までしか理解できませんでした。

さらに経産省の方の「社会人基礎力」ですが、『「社会人基礎力」とは、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の3つの能力(12の能力要素)から構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、経済産業省が2006年に提唱しました。』だそうです。

概要を読んでも良くわからないので、調べていくうちに経産省のページにたどりつく。すると、そこにはポンチ絵が⁈さすが、ですね。経産省のページはこちら。

また、最近「自己肯定感」とか「非認知能力」などと、よく目や耳にします。自己肯定感に関しては実弟が専門家なので、詳しくは譲ることにします(『世界標準の自己肯定感の育て方』船津徹著 KADOKAWA)。非認知能力とは学術的な用語で認知能力に対する概念です。わかりにくい概念ですが、IQが認知能力の一部の指標であり、非認知能力とは知性以外の能力で、その一指標がEQとなります。いみじくも知性と書きましたが、ついでに言えば、知性とは人の脳のもつ基本的な働き「知情意(知性・感情・意志)」のはじめです。では残りの2つは?

やれ、コミュニケーション能力だ、リーダーシップだ主体性だ、問題解決力だ、あるいは思考力・判断力・表現力だ、いやいや社会人基礎力の「前に踏み出す力だ」、非認知能力だ、と我々が身につけるべき力については、各方面で斯くも自由に語られています。そこで、心ある筆者(笑)が親愛なるパルキッズ通信読者の皆さまに向けて、これら雑多な用語を整理整頓して差し上げましょう、というのが今回の趣旨です。

それでは、参りましょう。

知性から倫理感を育むからこそリーダーシップへ、そして発想へ

ここに登場した概念すべてを説明する必要は、実はありません。概念同士が類義関係にある場合もあれば、ひとつの概念が別の概念を包含することもあります。また、とある概念が、もうひとつの概念の前提となることもあります。そこで、説明に必要と思われるひとつひとつの概念を詳述する前に、様々な概念の全体像を示しておくことにします。

ここに登場した概念すべてを説明する必要は、実はありません。概念同士が類義関係にある場合もあれば、ひとつの概念が別の概念を包含することもあります。また、とある概念が、もうひとつの概念の前提となることもあります。そこで、説明に必要と思われるひとつひとつの概念を詳述する前に、様々な概念の全体像を示しておくことにします。

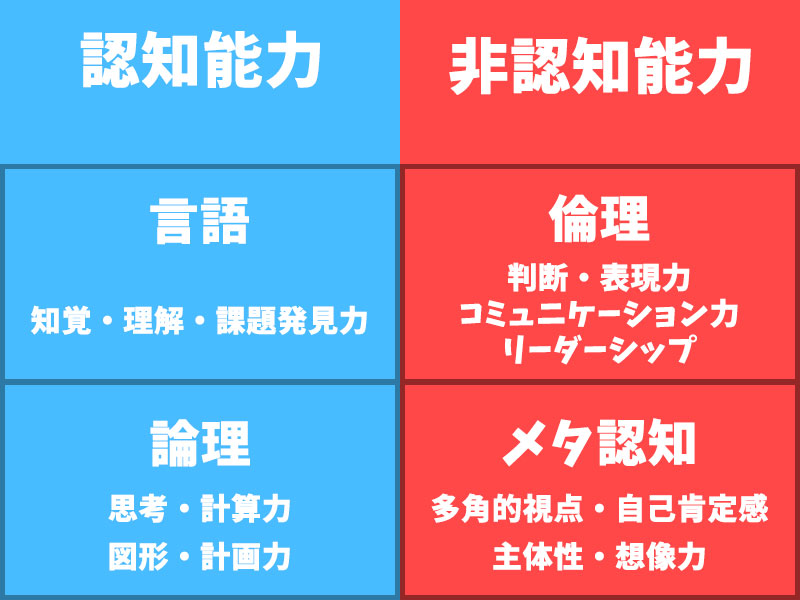

これら概念群ですが、「知情意」「認知・非認知能力」という枠組みでかなりの部分が説明できます。ざっと概観すれば、「知情意」の「知」が「認知能力」、「情・意」が「非認知能力」といえます。文科省の「思考力・判断力・表現力」は「思考力」が「知性」つまり「認知能力」で、「判断力・表現力」は「情・意」に関わります。

経産省の主張に関して「前に踏み出す力」「チームで働く力」は、言うまでもなく「非認知能力」です。「考え抜く力」に関しては「課題発見力」「計画力」「創造力」から構成されるとなっていますが、これまた文科省の表現力よろしく「知情意」全般に関係しつつ、個別には「認知能力」と「非認知能力」の両方に分類されます。果たして、この日本の全社会人に対する指導書的枠組みが、認知科学や論理学の思考をベースに考え抜かれた上で提唱されているのか、少し心配になってしまうところです。

知情意の中の「知」、別名「認知能力」はかなり幅の広い概念です。これには、「理解力、思考力、論理性」などが含まれます。「情意」は知性が発揮されない、つまり知識も論理性も存在しない状態での「情」に依存した判断を「判断力」とは呼べません。「友だちと離れたくないから、私立中学受験はしたくない」レベルです。また、意ばかりあって、情け容赦ない、我田引水の論理も、日本の政官・官民癒着にはよくある話。知ばかりでも情ばかりでも、あるいは意ばかりでもよろしくない。知に長けた人であれば、いくらでも法の網の目を潜ることはできますが、ズルをしない心、人が見ていなくても恥ずかしいことをしない、言わば「義」の精神などは、非認知能力であると同時に倫理感に含まれます。知情意には適度な倫理感が必要だったりします。

グダグダ言っても始まらないので、ここは「地頭力講座」の「言語・論理・倫理」並びに同講座上級編の「水平思考」に分類してみることにしましょう。文科省と経産省の官僚様たちの知能には遥かに及びませんが、以下が愚老の言語学者の分類です。

「地頭力」的分類

認知能力(知)

→言語 : 知覚・理解・課題発見力

→論理 : 思考・計算力・図形・計画力

非認知能力(情・意)

→倫理 : 判断・表現力・コミュニケーション力・リーダーシップ

→メタ認知 : 多角的視点・自己肯定感・主体性・想像力

知性はもちろん必要ですが、情・意に関わる非認知能力が判断力など文科省の言う能力、さらにはコミュニケーション、リーダーシップなど社会が求める能力に直接関係しています。つまり、知性があるだけでは、言われたことはできても、非認知能力が不在では今の社会が求める人間像ではないということですね。

認知能力と非認知能力、非認知能力と倫理感

上記の分類ですが、かなり強引です。少し説明したほうがスッキリご理解いただけると思うので、少しお付き合いください。さて、まずは認知能力から参りましょう。繰り返しになりますが、認知能力とは「知情意」の「知」で知性のことです。「地頭力講座」では認知能力、あるいは知性を「言語」と「論理」に分けています。念の為、辞書に当たると、

上記の分類ですが、かなり強引です。少し説明したほうがスッキリご理解いただけると思うので、少しお付き合いください。さて、まずは認知能力から参りましょう。繰り返しになりますが、認知能力とは「知情意」の「知」で知性のことです。「地頭力講座」では認知能力、あるいは知性を「言語」と「論理」に分けています。念の為、辞書に当たると、

ち‐せい【知性】

1 物事を知り、考え、判断する能力。人間の、知的作用を営む能力。「―にあふれる話」「―豊かな人物」

2 比較・抽象・概念化・判断・推理などの機能によって、感覚的所与を認識にまでつくりあげる精神的能力。

【デジタル大辞泉】

いきなり、前段の表とズレてしまいました。辞書の解釈その1によれば、「知性」には「判断する能力」までが含まれてしまっています。ただし、すでに述べたように、知性に欠落する人でも「情」や「意」によって判断しますし、また、せっかくの言語能力と論理性があっても、これまた「情」や「意」によって、判断が歪曲します。つまり、正確な判断力、健全な判断力は、優れた知性の上に適度な「情」と健全な「意」があって、成立するものなので、認知能力と非認知能力の両方が必要ですが、最終決定は非認知能力が司るので、ここの議論では判断力を非認知能力に分類しています。

つまり、知性とは「比較・抽象・概念化・(感情フィルターが入る前の論理的)判断・推理などの機能によって、感覚的所与を認識にまでつくりあげる能力で、物事を知り、論理的に思考する能力」としましょう。

さて、もうひとつ、非認知能力と倫理観の整理をしておきます。

りん‐り【倫理】

1 人として守り行うべき道。善悪・正邪の判断において普遍的な規準となるもの。道徳。モラル。「―にもとる行為」「―観」「政治―」

【デジタル大辞泉】

また、能力とは(…知能に代表される認知能力と,主に情意面に関連する非認知能力とに大別されるが…【有斐閣 現代心理学辞典】)と定義されています。倫理観が社会的なモラルに関係する一方、非認知能力は、認知能力(知性)に対する概念として、個人の情意のありかたを表す概念です。つまり、倫理観は、善悪・正邪の判断を司る一方、非認知能力には「意欲」「自己肯定感」なども含まれます。知性に欠ける、あるいは行き過ぎた倫理観は反社会的にもなりかねず、また自己肯定感や高い意欲、行動力を持つ者でも、倫理観にかける判断をする者も日常的に散見されます。

そこで、この議論においては「適度な倫理観を保持している前提での理想的な非認知能力」のあり方を論じていくことにします。

以降、認知能力の言語力(知覚力・理解力)並びに論理性と思考について、続いて非認知能力の倫理観とメタ認知能力の順に見ていくことにします。

言語力の1:知覚力

知覚力とは、「感覚器官を通して外界の事物や身体内部の状態を知る働き【デジタル大辞泉】」です。世界は概念で作られていますが、その概念を「それである」と同定する能力で、簡単に言えば、ものを見て、あるいは状態を見て、「これは〇〇である」と分かることです。

知覚力とは、「感覚器官を通して外界の事物や身体内部の状態を知る働き【デジタル大辞泉】」です。世界は概念で作られていますが、その概念を「それである」と同定する能力で、簡単に言えば、ものを見て、あるいは状態を見て、「これは〇〇である」と分かることです。

幼児はまず、親、口にするもの、おもちゃ、衣類、あるいは家具など、身近なものから語彙を身につけて、さらに一歩外へ踏み出せば外界の物の名前、草木、生物、天体や天気・気候に係ることや、町中にあふれる施設や構造物の名前を覚えていきます。これらすべてが、ひとつひとつの概念と考えてもらうとよいでしょう。

この概念ですが、同じ風景を見ても、人によって見えるものが異なります。

単純なことですが、運転免許を持っていない子どもたち、あるいは一定割合の大人たちには交通標識や路面標示の意味はわかりません。彼らには、交通規則に関わる概念は目の前にあっても「何か書いてあるな」とか「よく見る看板だな」程度で、それらが意味のあるものとして見えないのです。

花に詳しい人であれば、季節ごとの花を目にすれば、あるいはその香りで花の名前がわかりますし、鳥類に詳しければ、街中であるいは自然の中での鳥のさえずりやその姿から、彼らの名前がわかります。昆虫も然り。蝉の声を聞き分けられる人もいれば、あるいは季節によって移り変わる蝉の声も単なる「蝉」としか知覚できない人もいるでしょう。

味覚も然り。野菜の名前がわかれば、どの料理に入っているどの野菜が好きとか、スーパーで見かける当該野菜の価格を知ることもできます。魚が好きであれば、寿司屋で季節の魚を注文することもできるでしょう。これらすべて概念があるからこそできる技です。

語彙が増える、多くの概念を知ることで、街中で目にするものの知覚力がまったく違うものになるのです。街中の1枚の風景から50の概念しか引き出せない人がいれば、1000の概念を引き出せる人がいるのです。これが、知覚力です。

この知覚力は、言語と密接な関係を持っています。むしろ、言語力が豊かになることと知覚力が豊かになることは同義と言っても差し支えないでしょう。この考え方の先には、日本語以外の外国語も当然関係してきます。街中にあふれる英語などの表記は、英語を読める人には当然概念として知覚されますが、英語がわからない人にとっては「何やら英語らしいものが書いてあるな」程度の感慨しか持てない。つまり、その人が知覚できないものは、その人にとって世の中に存在しないと同義語なのです。ああ怖い。

この知覚力、知性の大元となっています。よく「思考力だ」「プログラミングだ」等と言われますが、思考するためには、思考するだけの知識がなければいけません。思考に関しては後述しますが、物を知らない状態での思考は夢想に近いでしょう。思考の対象に関するふんだんな知識があるとき、ようやくその思考は意味のあるものとなるのです。プログラミングのような論理性も同じ。知識がない状態というのは、対象に関して正確な理解ができない状態とも言えます。正確な状況の理解ができない状態で、プログラミングのみを学習してなんの役に立つのか、浅学の身には到底理解が及ばないところです。

すべての知性の元となる知覚力ですが、その育て方は至って簡単。「広く」続いて「深く」、そして「芋づる式」に語彙を豊かにしていけばよいでしょう。詳細は避けますが、簡単にそれぞれを説明すると、広くとは「世界にあふれる概念をとにかく広くインプットする」に尽きます。フラッシュカード的なインプットを想像する方も少なくないでしょうけれども、それよりは、音声からのインプットがおすすめです。対象は語に限らず、地理、歴史、ことわざ、四字熟語、漢詩、和歌、俳句など、とにかくたくさんインプットすることです。

深くとは「関心を持った対象の下位カテゴリのインプット」です。相撲であれば力士の名前に限らず、番付、部屋の名前、決まり手の名前、電車が好きなのであれば、お気に入りの路線名、駅名、車両の形式、列車の愛称など百科知識を入れていきます。関心を持ちさえすれば、この段階は至って簡単です。

最後の芋づる式とは「サブカテゴリから拡散的に関連する知識のインプット」です。例えば、電車好きであれば、新幹線と小田急線が乗り入れている小田原駅の存在を知るでしょう。そこから、小田原城、忍者、箱根、蒲鉾…などなど芋づる式に知識を増やすことができます。小田原城からは、太閤一夜城で知られる石垣山城のことや北条氏の立ち位置や素性などにも思いを馳せることもできるでしょうし、蒲鉾が好きであれば、蒲鉾などのいわゆる練り物がどんな魚から作られるのか、など芋づる式に知識を広げることができます。

言語力の2:理解力

最近、子どもたちの日本語の理解力が低下しているようです。これは、様々な書籍を通してアカデミアからも警鐘が鳴らされています。教科書を読むことはできるけど、読めない子が少なくないのです。「読む」が2回出ましたが、意味が異なります。最初の「読む」は音韻符号化のことで、文字情報を音声に置き換える能力のことです。そして、次の「読む」こそが理解力を意味します。つまり、教科書を音読することはできるが、意味が理解できていない状態の子が増えているようなのです。

最近、子どもたちの日本語の理解力が低下しているようです。これは、様々な書籍を通してアカデミアからも警鐘が鳴らされています。教科書を読むことはできるけど、読めない子が少なくないのです。「読む」が2回出ましたが、意味が異なります。最初の「読む」は音韻符号化のことで、文字情報を音声に置き換える能力のことです。そして、次の「読む」こそが理解力を意味します。つまり、教科書を音読することはできるが、意味が理解できていない状態の子が増えているようなのです。

「日本語を読んでも理解できない?」といぶかる向きもあるかもしれませんが、音韻符号化と理解は別の作業です。英語で考えてみれば分かると思います。本誌をお読みの皆様は、少なくともある程度以上の英語学習の経験がお有りでしょう。そして、おそらく、多くの皆さまが英語を身につけていない。ここで「英語を身につける」というのは分節(連続音声を単語の連続として知覚)することと同時に心内表象化(単語連続を訳すことなくイメージを作り上げる)ことです。

多くの日本人は「英語を読めば分かる」が「聞き取れない」と感じているようですが、それは誤認です。実は、英語がわからない人たちは、読んでも理解できていないのです。つまり、英語を読める(音韻符号化はできる)が、意味がわからない(心内表象化できない)のです。試しに、英語の小説を読んでみてください。おそらく1ページで嫌になるでしょう。それは読めども読めども意味が入ってこないことに理由があるのです。

恐ろしいことに、我々の英語と同じことが、子どもたちの日本語の理解において起きているのです。彼らは、教科書を読ませればスラスラ読みますが、実は意味がわかっていない事が少なくないのです。ただし、表面的にはスラスラ読んでいるので、周囲からすれば「わかっているんだな」と感じてしまいます。そして、未発達な理解力は見過ごされたまま、放置されるのです。

理解力を育てるのに「読書」を勧めることもあるようですが、基本的にはおすすめしません。読書は理解力が育った子たちの知覚力、つまり語彙力を育てるのには役立ちます。読書量と語彙の間には、相関関係があることもいくつも報告されています。

しかし、理解力が未発達の子にとって、読書からの理解は負荷が大きすぎるのです。ここは、音韻符号化と心内表象化を分けて考えると良く、音韻符号化の負荷を軽減して心内表象化の能力、つまり理解力の育成に集中すればよいのです。

理解力に特化するための取り組みで最善なのは、絵本などの読み聞かせです。挿絵は心内表象化の手がかりになります。幼児期の絵本の読み聞かせが、小学校に入ってからの国語力と関係しているという研究論文もあります。ふんだんに耳からストーリーを入力してやることが、心内表象化の能力・理解力を育てることになるのです。

心内表象化されると、それはエピソード記憶となります。実体験したのと同じような記憶になるのです。例えば、小学入試で「お話の記憶」という試験科目が課されることが少なくありませんが、心内表象化の能力の高い子は、お話を聞きつつ、話が進むにつれて変化する状況をまるで自分が体験しているかのように、克明にイメージしていきます。それはエピソード記憶として刻印されるので、ひとつひとつの事柄を文字列で思い出そうとするまでもなく、自然とその状況が思い浮かぶのです。このようなイメージ力を身につけて初めて、抽象的な教科書の記述も理解できるようになるのです。

理解力を育てるためにやるべきことは、単純です。大量に、繰り返しの絵本の読み聞かせです。このように絵本の読み聞かせをふんだんに経験して理解力が高まった子は、小学生にもなれば、最小限の挿絵のついた読み物を楽しく読めるようになります。また、さらに心内表象力を向上させるために、名作などの朗読チャンネルを活用するのも良いでしょう。

このように、自分の周囲の世界を細かに観察できる高い知覚力、そしてそれら様々な概念が組み合わさって織りなされる命題を理解する能力が、その個人の知性の根源をなします。高い理解力を持っているヒトの目には、世の中がくっきりと見えているのです。そして、このように高い理解力を持っている人間は、微細な変化を察知する観察力も備えています。なぜなら、彼らは自然と周囲を理解できるので、さらに細かい事象を察知するにあたって必要なワーキングメモリにも余裕ができるのです。ワーキングメモリに関しては、ここではこれ以上触れず、別の機会に譲ることにします。

論理性

論理とは、物事の間に働く法則のことで、特に教えなくても人間の本性として理解できる能力を持っています。ただし、「論理の飛躍」などと言われるように、2つの事柄の関連付けをうまく行えないこともしばしば起こります。

論理とは、物事の間に働く法則のことで、特に教えなくても人間の本性として理解できる能力を持っています。ただし、「論理の飛躍」などと言われるように、2つの事柄の関連付けをうまく行えないこともしばしば起こります。

論理とは、簡単に言えば、あることとあることの関係を正しく考えるルールのことです。「アイスを食べたからアイスがなくなった」ということは、「アイスがない」現状があるとすると、「誰かがアイスを食べた」と推論することができます。ただし、必ずしも「誰かが食べた」のでなく、「捨てた」のかもしれません。このように2つの事柄の関係を疑いつつ、関連付けていくには論理性が必要です。

論理性が育っていないと、因果関係と相関関係の違いがわからなかったりします。例えば、アンケートを取ったら「湯船に浸かる頻度が高い人ほどより健康であった」という結果が出たとします。ここから「湯船に浸かる頻度」と「健康度」に正の相関があることは認められるでしょう。しかし、「風呂に入る回数が多いと健康になる」という因果関係までは説明していません。「毎日湯船に浸かる」余裕がある人は、食事や運動面にも気を使っており、その結果「より健康である」ことも考えられます。この場合、食事の質や量、運動の頻度など別の要因も健康に寄与していることになります。このように、命題間の関係を疑いつつも、的確に紐づけできるような能力が論理性です。

論理性が高い人は、とある命題が与えられたときに、論理の筋道が通っていなければ「ん?」と疑問を持ちます。話のおかしいところ、論理の飛躍などに敏感なのです。日本人は教育のお陰で「記憶すること」を習慣づけられています。まさか教科書に書かれていること、あるいは先生を疑うような不遜なことは許されない環境で育ちます。すると、誰かの発言を訊いても、内容や論理を疑うのではなく、「へぇ」とスルーするか、記憶するかにとどまってしまうことが少なくないのです。

論理性は実に重要な能力です。四則から始まる算数、数学の世界も論理から始まります。もちろん、自然の法則など、論理を超えた定理・公理もありますが、基本的に論理ができないと数学は手におえません。もちろん、数学だけでなく、学問の世界は論理の世界です。多くの学問において論理的思考が必要とされることは言うまでもありません。

また、日常にも論理は必要です。例えば、家族旅行の旅程を作るのであれば、そこには論理が必要です。人間の行動は時間的な制約があり、行きたいところ、やりたいことを羅列して片端から手を付けていくやり方は、普通に論理性のある人間は選択しないはずです。

各種入試に向けて、志望校合格のために、その道筋をつけるのにも論理性が必要です。片端から問題集を解いたり、我武者羅に計算問題をこなしたりするだけでは、時間の制約に縛られる我々人間は目標には近付けないのです。

論理性を育てる方法はたくさんあります。まず、親が適当に無秩序な話し方をしていたのではいけません。常に厳密な話し方をすることは重要です。また、子どもの発言に対しても、否定するのではなく、話をよく聞き、論理の飛躍を指摘し、子どもの中での思考の整理を手助けする習慣づけが必要です。また、日常の子どもからの「何」「どうして」「どういうこと」という質問に対して、適当に答えず、しっかりと論理性を持って、子どもにも分かるように話すことを心がけることも重要です。

論理性を育てる取り組みとしては、寓話を題材に親子で意見を交わすもよし、様々な思考実験をするもよし、また、時事問題に関して話をする習慣づけもよいでしょう。さらに日常的な子ども間のトラブルなども、論理性を育てる絶好のチャンスです。このように、論理性を育てるきっかけは日常に溢れています。それを察知する観察力、あるいは思考力を親も身につけることが大切です。

思考力

さて、認知能力、知性の最後に思考力について簡単に触れておくことにします。思考力については過去の『パルキッズ通信』で繰り返し触れているので、検索してみてください。

さて、認知能力、知性の最後に思考力について簡単に触れておくことにします。思考力については過去の『パルキッズ通信』で繰り返し触れているので、検索してみてください。

まず、ヒトはその本性として「思考」します。明けても暮れても、寝ても覚めても思考しています。言語は、ヒトがその進化の過程における突然変異で獲得したものです。しばしば「言語はコミュニケーションのための発達した」などと仰る向きもありますが、もちろんそんなことはありません。そもそも「~のために〇〇が進化した」という考え方自体が論理的ではありません。

人間の先祖をたどれば、水中の脊椎動物が陸に上がったところから、現在の哺乳類、ひいては人類も存在しますが、それは魚が「エラじゃなくて肺がほしいなぁ」とか、水棲哺乳類が「陸に上がりたいなぁ」とかと願ったからそれらを得られたのではなく、変異の過程で肺を得て、陸上に上がれる体の仕組みを得たからなのです。

鳥類もそうです。彼らが「あー、空を飛びたいなぁ」と願ったから翼が進化し羽を生やすようになったのではありません。突然変異でそれが起き、適者生存の原理で、外敵から身を守りあるいは捕食し、子孫を増やしてきたのです。願えば進化できるのであれば、水泳選手は手に水かきができるのでしょうし、高地に住む人たちには、そろそろ羽が生えてもおかしくないでしょう。それほど簡単なことです。単なる突然変異です。ヒトも単なる突然変異から言語を得た、というのが常識的な定説です。

言語を得た、といっても突然話せるようになったのではありません。もともと肺や声帯、さらにはその上部の顎や舌、歯や唇といった、ヒトが日常的に音声を発するときに使用している(調音)器官を持っていました。そのうえで世界から対象物を切り出す「概念化」の遺伝子を得たと考えられています。概念化ができれば、あとはそれに音声(つまり名前)をつければ良いわけです。そして、突然変異で言葉を得た一人(あるいは複数)のホモ・サピエンスが繁殖を繰り返し、言語を持った家族が増えていくわけです。そして、脱アフリカで世界各地に広がっていったというのが、言語学の視点から見た、ヒトの言語使用のあり様です。

そして、言語を身につけてしまった人間は、主に「思考」において言語を使用します。物静かな人間も思考します。賑やかな人たちも、一人で、あるいは他人とのコミュニケーションを通して思考します。しかし、一人でも言語を使用して思考するのですから、コミュニケーション以外に言語を使用している方が圧倒的に優位です。つまり、ヒトは「思考する」生き物なのです。人が思考することに関しては、数学者や哲学者たちも、常に考えてしまっているようです。(『パルキッズ通信2025年2月号』参照)

しかし、今日の日本の教育はどうでしょう。知覚力や理解力、あるいは思考力よりも記憶に偏っている様相です。もっとも、これは現場の教員の責任ではありません。そもそも学校教育のあり方に問題があるのです。

今日の学校教育では、指導要領によって事細かに各学年での習得目標や指導方針の例等が挙げられています。純粋にそして従順に、学校教育で育った人たちが教員免許を取得し教員になるわけですから、文科省の指針に逆らおうとなどは夢にも思わないでしょう。そのまま、現場での指導に当たることになります。

そこで、問題が生じます。子どもには特性があります。とある教科が得意でも、とある教科が苦手、ということが起こります。個体内での得手不得手があり、さらには個体間でも言語力、つまり知覚力と理解力、さらには論理性の高低があります。これは個体の知能の分布という形で現れます。つまり、知能指数85~115の±1SDを平均の範囲と捉え、そこには68%が収まり、そこから上位には16%が収まるとなります。問題は、下位の16%です。あるいは、知能が平均より低い層50%の問題です。つまり、彼らの中には「何度聞いても理解できない子」もいれば「勉強なんかやりたくない」という姿勢の子もいる。その子たちは「思考」しても分からないし、「思考」により「理解」しようとすることすらしないのです。

先生たちは少なくとも四年制大学を出て、教員免許を取るほどに熱心に勉強してきたわけです。そんな先生たちは、「思考」できない子や「思考」しない子の指導もしなくてはいけません。少なくとも教室内の16%、下手をすればそれ以上、あるいは50%近くの子が「思考」してくれないのです。そんな子たちにもテストを受けさせて、成績をつけなくてはいけません。そこで仕方なく「記憶」に頼ることになります。

速度と時間と距離との関係を「はじき」などと覚えさせたり、あるいは方程式を暗記させたりする。算数や数学に限ったことではなく、歴史の年号なども語呂合わせで覚えさせたりする。そこには「思考」という人間が本来持っている能力の発揮の場がないのです。

思考力を伸ばす方法は、思考の積み重ね以外にありません。論理的に思考させるトレーニングを積む以外に方法がない。そもそも思考はヒトの性なので、放っておけば勝手に思考します。もちろん個体による得手不得手はありますが、放っておけば考えてしまうのです。しかし、その思考を阻むものがある。それは、すでに述べた教育現場における「記憶」偏重の指導のあり方、さらには子どもから思考の機会を奪う安易なエンターテインメントの存在です。このことに関しては『パルキッズ通信2023年3月号』を参考にしてください。

続いて非認知能力に移りたいのですが、紙数が尽きたので、以降来月号に譲ることにしたいと思います。

【編集後記】

今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。

★「主体性」の育て方

★勉強する子に育てる方法

★読めるけど分からない

★英語習得に有益か無益か?一刀両断します

★パルキッズで育つ子の英語力の本当のところ

【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)

児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

次の記事「取り組みをやってきたのに…バイリンガル教育のがっかりポイント」

船津 洋(Funatsu Hiroshi)

株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。