パルキッズ塾 パルキッズ通信 | バイリンガル教育, 取り組み

2025年4月号パルキッズ塾

Vol.144 | 取り組みをやってきたのに…バイリンガル教育のがっかりポイント

written by 小豆澤 宏次(Hirotsugu Azukizawa)

※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。

引用・転載元:

https://palkids.co.jp/palkids-webmagazine/palkids-juku-2504/

小豆澤宏次『取り組みをやってきたのに…バイリンガル教育のがっかりポイント』(株式会社 児童英語研究所、2025年)

パルキッズをはじめとするバイリンガル教育。本格的に言語を身につけようとすると、お勉強ではないのでそれなりに時間はかかるものです。英語のリズムを身につけて、英語の音を単語単位に分割できるようになるまで約1年、スタートした年齢にもよりますが、拾い読みができるようになるまで3~4年、さらに読書できるようになるまで10年近くかかります。ここに到達するまで必要なことは、適切な環境を整えて、ひたすら継続するということです。

パルキッズをはじめとするバイリンガル教育。本格的に言語を身につけようとすると、お勉強ではないのでそれなりに時間はかかるものです。英語のリズムを身につけて、英語の音を単語単位に分割できるようになるまで約1年、スタートした年齢にもよりますが、拾い読みができるようになるまで3~4年、さらに読書できるようになるまで10年近くかかります。ここに到達するまで必要なことは、適切な環境を整えて、ひたすら継続するということです。

しかし、継続しているにもかかわらず、「これだけやってきたのに…」とついついがっかりしてしまうポイントがいくつかあります。なぜがっかりしてしまうのか、それは親御さんの期待している姿と、本来の言語獲得の過程が異なるからです。一番良いのは、それこそ大学受験時に英検準1級レベルに到達している未来を見て、今は期待しないということなのですが、それは親御さんにとって少々酷な話かもしれません。人間それなりに期待してしまうものですから。

そこで今回は、せめて親御さんのがっかりを解消する解説ができればと思い筆を取りました。継続していれば大丈夫。親御さんの何千倍もの子どもたちの成長を見てきた私たちが言うのですから、安心してください。

英語を聞いた時に「わからない」と言うわが子にがっかり

パルキッズでは取り組みを継続するための親の心構えとして3つのルールがあります。それは「教えない・試さない・怒らない」です。よくやるのが、ふとした時に「What’s this?」とか言ってわが子を試す行為です。子どもからしたら「何何?何が始まったの?」という恐怖でしかありません。親御さんの目は期待する答えを待つ目がギラギラしています。すると子どもはそこから逃げようとして「わからない」と言うんですね。そして親御さんは「がっかり」。これは30年以上前からお伝えし続けているのですが、どうしてもここに陥ってしまう方は一定数いらっしゃいます。

パルキッズでは取り組みを継続するための親の心構えとして3つのルールがあります。それは「教えない・試さない・怒らない」です。よくやるのが、ふとした時に「What’s this?」とか言ってわが子を試す行為です。子どもからしたら「何何?何が始まったの?」という恐怖でしかありません。親御さんの目は期待する答えを待つ目がギラギラしています。すると子どもはそこから逃げようとして「わからない」と言うんですね。そして親御さんは「がっかり」。これは30年以上前からお伝えし続けているのですが、どうしてもここに陥ってしまう方は一定数いらっしゃいます。

ただ、試すつもりはなくても、海外旅行に行った時、街中で英語が聞こえてきた時、どこかの教室に体験レッスンに行った時など、英語の返答を試される瞬間はあります。子どもたちはプライドが高く、間違うことを嫌います。そのため、正答を期待されているという空気を感じ取った瞬間「わからない」と言います。また無邪気に答える子でも日本語で答えたりします(まあ相手が言っていることがわかっているのですごいことなんですが)。

つまり幼児・児童期の子どもに英語力を試すこと自体が意味のないことですし、期待した結果が得られなかったとしても、それが本来の英語力なのかは親御さんには判断がつきません。そもそも「What’s this?」「Apple.」これが求める英語力ではありませんよね?この程度ならクラスルームイングリッシュをちょっとかじればできるようになります。そんなことで身につけられる技術よりも、もっと先を見て、この程度の外部要因に揺さぶられないようにしましょう。

そろそろ読めるようになってほしい…

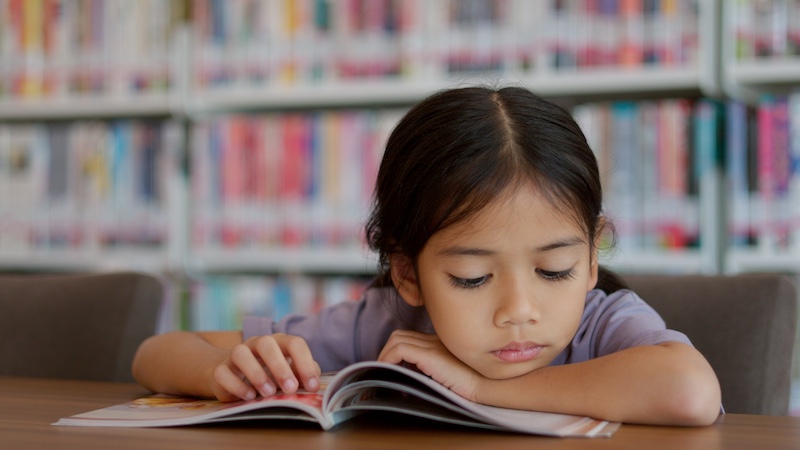

バイリンガル教育をやっていて親子で成果を実感できる瞬間、それは読めるようになった時です。特に教室で子どもたちのレッスンをしていた時は、レッスンの最後に絵本の暗唱発表を行なっていました。それによって親子で「できるようになっている」を確認することができました。レッスンの中でも特に重要な時間として私は捉えていました。しかし、完全おうち英語の場合はなかなかそういった機会もありません。週1回撮影日を設けて、わが子の発表の場をうまく作っている方、おじいちゃんおばあちゃんの協力を得ながらそういった機会を作る方、様々いらっしゃいます。ただそういった機会を設けることができなくても、絵本の取り組みをしていれば数年で拾い読みはできるようになります。もちろんフォニックスの学習をあえてする必要もありません。

バイリンガル教育をやっていて親子で成果を実感できる瞬間、それは読めるようになった時です。特に教室で子どもたちのレッスンをしていた時は、レッスンの最後に絵本の暗唱発表を行なっていました。それによって親子で「できるようになっている」を確認することができました。レッスンの中でも特に重要な時間として私は捉えていました。しかし、完全おうち英語の場合はなかなかそういった機会もありません。週1回撮影日を設けて、わが子の発表の場をうまく作っている方、おじいちゃんおばあちゃんの協力を得ながらそういった機会を作る方、様々いらっしゃいます。ただそういった機会を設けることができなくても、絵本の取り組みをしていれば数年で拾い読みはできるようになります。もちろんフォニックスの学習をあえてする必要もありません。

こういうマインドになるためには、読むということがどういうことなのかを理解しておく必要があります。どんな子でもいきなり音読できるようにはなりません。まずは認知から始まります。オンラインレッスンに取り組んでいる方はおわかりだと思いますが、文字のカードが2つ出てきてどっちクイズをやることがあります。その様子を見てみましょう。ある程度取り組みを進めた子であれば、適当に選んでいるのではなく、意思を持って選んでいることがわかります。こういう子はすでに自身の中でフォニックスやライミングのルールを形成しつつあるのです。本当に不思議な話ですが、子どもたちは読みのルールを勝手に身につけてしまうのです。この様子を確認できたら、もう安心です。お子様の読力は進んでいます。

最初は頭文字だけで判断していたのが、語尾を見るようになったり、間違いながらも単語を読めるようになっていきます。パルキッズ通信でもよく出てくる音韻符号化というものですね。そして繰り返し単語と音に触れることで、サイトワーズのように単語を一塊で読めるようになります。そして今度は文章単位で読めるようになって、はじめて文単位でなんとなく意味を理解しながら読み進められるようになります。上記からもおわかりいただけるように、読めるようになるためには技術を教えるのではなく、経験を積むことが何よりも重要です。

また、確かに読み始めが遅い子もいます。そういった子は往々にして耳がよく、耳を頼りに進める方が楽だと思っている子です。ピアノでも耳の良い子はなかなか楽譜を読みながら弾くことができないということをよく聞きますが、それと同じです。こういった子でも文章が長くなればいずれ読まざるを得なくなりますので、「うちの子は耳が良いのね」とプラスに捉えて待つようにしましょう。

英検に合格できなくてがっかり…

長年パルキッズに取り組んできて、いざ英検を受験して不合格…。がっかりする親御さんの気持ちは痛いぐらいわかりますが、英検は「行きがけの駄賃」と言っているように、バイリンガル教育をやっている上でのご褒美のようなものです。とはいえ、成果という甘い蜜がほしい親御さんにとっては、英検は数少ないご褒美のひとつです。期待するのもしかたありません。

長年パルキッズに取り組んできて、いざ英検を受験して不合格…。がっかりする親御さんの気持ちは痛いぐらいわかりますが、英検は「行きがけの駄賃」と言っているように、バイリンガル教育をやっている上でのご褒美のようなものです。とはいえ、成果という甘い蜜がほしい親御さんにとっては、英検は数少ないご褒美のひとつです。期待するのもしかたありません。

しかし、英検だけで英語力を計ることができません。特に幼児・児童期のお子さまの場合、その日その時の気分で点数が変わることは大いにあります。親御さんとしては不合格には目を瞑って、ひたすらに受験する機会を作ってあげましょう。

一番良くないのはとにかく結果を出すためにテクニックに走ることです。合格させるために、単語帳で単語を覚えさせたり、文法を教えたり、英検塾に通わせたり…確かに合格する確率は上がるかもしれませんが、この間、根本的な英語力が上がらないどころか、イマージョン教育を受けてきた子の場合、混乱して逆に英語力が下がってしまう場合があります。

英検で期待する結果がでなかった場合は、親御さんは子どもに隠れて涙を流し、わが子の前ではドンと構えて、遠い未来を見ながら今やっていることを信じて継続していきましょう。

小豆澤 宏次(Azukizawa Hirotsugu)

1976年生まれ。島根県出身。同志社大学経済学部を卒業後、米国ボストンのバークリー音楽大学に留学し、音楽家として活動。帰国後は幼児・児童向け英語教室にて英語講師を務める。児童英語研究所所長・船津洋氏に「パルキッズ理論」の指導を受け感銘を受ける。その後、英語教室の指導教材を「パルキッズ」へと全面的に変更。生徒数を大きく伸ばすことに成功する。児童英語研究所に入社後は、年間1,000件以上の母親への指導を行うとともに、パルキッズのオンラインレッスンのプログラムの制作ディレクションを行う。また大人向けの英語素読教材の制作ディレクションも行う。